- Бегущий по лезвию

- Персонажи

- Поиск персонажей

- Всего персонажей — 21

- Кто такие «бегущие по лезвию»?

- Как снимали «Бегущего по лезвию»?

- «Бегущий по лезвию»: охота за андроидами, окончившаяся поисками себя

- Ридли Скотт против Филипа К.Дика: чем «Бегущий по лезвию» отличается от романа

- Пятьдесят лет назад вышел один из самых важных фантастических романов XX века — «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», позже легший в основу фильма «Бегущий по лезвию». По просьбе «Афиши Daily» Алексей Поляринов рассказывает, в чем разница между романом Филипа К.Дика и фильмом Ридли Скотта.

- Первое отличие: тест на эмпатию

- Второе отличие: миф о Прометее

Бегущий по лезвию

Персонажи

Поиск персонажей

- Будем искать среди персонажей фандома

Всего персонажей — 21

Доктор, работает на Уоллеса. Дизайнер памяти. Дочь Рика и Рейчел. Носитель редкой болезни, из-за чего не может контактировать с окружающим миром и живет в изолировано.

Генетический инженер, работающий на корпорацию «Тайрелл». Изготавливает глазные яблоки для репликантов.

Капитан департамента полиции Лос-Анджелеса. Начальник Декарда и Гаффа.

Был генетическим инженером в корпорации «Тайрелл». Болен редкой болезнью из-за чего очень быстро стареет. Развлекается созданием живых кукол.

Подруга Кея, не имеет материального тела. Она является продуктом искусственного интеллекта корпорации «Уоллес».

Репликант модели Nexus-6, мятежница. Работала стриптизершей в клубе.

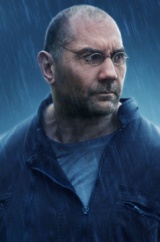

Репликант модели Nexus-9. Офицер департамета полиции Лос-Анджелеса, Бегущий по лезвию. Главный герой второго фильма.

Репликант модели Nexus-9, созданная Уоллесом. Является его любимицей. Одна из главных антагонистов. Убита Кеем.

Офицер полиции, начальница Кея. Убита Лав.

Реплкант модели Nexus-6, который сбежал вместе с Батти, Зорой и Прис и стал мятежником.

Репликант модели Nexus-8. Уличная проститутка.

Работорговец, живущий в пустошах за городом.

Глава корпорации «Уоллес». Создает репликантов, главный антагонист.

Priscilla Stratton (Pris)

Репликант модели Nexus-6. Подруга Роя Батти. Один из главных антагонистов первого фильма.

Репликант модели Nexus-7, была секретаршей Тайрелла. Возлюбленная Декарда и мать его ребенка. Умерла при родах.

Офицер полиции, которому поручили нейтрализовать группировку Батти. Бегущий по лезвию. Главный герой первого фильма. Был влюблен в репликанта Рейчел, которая родила от него ребенка.

Репликант модели Nexus-6, главный антагонист первого фильма.

Репликант-мятежник, который скрывался под видом фермера. Убит офицером Кеем.

Репликант, лидер мятежников.

Бегущий по лезвию, весьма загадочная личность о которой мало что известно. Постоянно складывает оригами из всего, что попадается ему под руку.

Глава корпорации «Тайрелл». Создатель репликантов.

Источник

Кто такие «бегущие по лезвию»?

Рубрика «фантастические миры»: фильм «Бегущий по лезвию» / роман «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»

«Бегущими по лезвию» уважительно называют сотрудников специальных подразделений полиции, занимающихся ликвидацией нелегально проникших из космических колоний на Землю репликантов-андроидов.

Протагонист произведений – детектив особого отдела Управления полиции города Лос-Анджелеса [1] Рик Декард . Декард один из лучших ликвидаторов репликантов, он не называет это убийством, а жаргонной фразой – «прихватить анди» . За каждого «прихваченного» , помимо основного жалования, «бегущим» выплачиваются премиальные в размере одной тысячи долларов за голову.

Прежде чем совершить убийство «бегущий по лезвию» должен убедиться в том, что перед ним именно искусственный человек. Во времена Декарда [2] для выявления репликантов использовали тест на эмпатию [3] Войт-Кампфа .

Позже, в сороковые годы, андроидов стали идентифицировать по коду-номеру, нанесённому на глазное яблоко.

По сюжету романа во время отлова «бегущие по лезвию» используют интересное устройство, полицейскую модель рассеивающего модулятора марки «Пенфилда» [4], вводящего в состояние каталепсии [5] находящихся поблизости людей и андроидов . Сам охотник защищается от действия переносного модулятора компенсирующей электромагнитной волной, которая направляется на него из металлического корпуса прибора. В экранизациях романа это устройство не демонстрировалось.

В качестве личного транспорта «бегущие по лезвию» используют ховеркары , которые способны перемещаться как по земле, так и по воздуху.

По книге «бегущий» Декард вооружен табельным лазерным пистолетом , но также имеет при себе личный «магнум» 38-го калибра , скрытно носимый в кобуре под мышкой.

В фильме Декард использует футуристический пистолет неназванной модели, основой для которого послужил револьвер «бульдог». Дизайн револьвера был изменен приделанными к нему элементами от винтовки.

1. В фильме события разворачиваются в Лос-Анджелесе, в фантастическом романе – в Сан-Франциско;

2. События романа происходят в первых числах января 1992 года, в фильме – в двадцатых числах ноября 2019 года;

3. Эмпатия – эмоциональное состояние сопереживания, сострадания;

4. Модулятор – техническое устройство, оказывающее воздействие на головной мозг посредством электроимпульса (роман «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»);

5. Каталепсия – двигательное расстройство, застывание человека в принятой им или приданной ему позе (Советский энциклопедический словарь).

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

ПОДДЕРЖИТЕ КАНАЛ ПОДПИСКОЙ И ЛАЙКОМ

Источник

Как снимали «Бегущего по лезвию»?

Фильм Ридли Скотта вышел тогда, когда люди ещё не задавались вопросом об этичности использования искусственного интеллекта.

История создания романа «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» началась в 1962 году. В 1969 году договориться об экранизации романа пытался еще никому не известный режиссёр Мартин Скорсезе. Проект не получил дальнейшего развития, потому что Дик счёл сценарий ужасным. Ридли Скотт взялся за экранизацию только со второй попытки после значительной доработки текста.

С названием картины определились случайно, в тот момент, когда дотошный Ридли Скотт поинтересовался у сценариста Хэмптона Фэнчера о том, как называется профессия Рика Декарда. Рик предложил название «Бегущий по лезвию»: так назывались подпольные хирурги из одноименной книги Алана Нурса «The Bladerunner», прославившую имя Уильяма Берроуза, автора ее авторской киноадаптации. Ему и пришлось заплатить за право использовать это словосочетание в своем фильме.

Съемки фильма на различных этапах производства проходили очень напряженно с множеством задействованных сторон. Своенравный Ридли Скотт мало того что настроил против себя практически всю съемочную группу, кроме разве что британских коллег, так он еще не на шутку разозлил своих основных инвесторов из студии Tandem. А поводом послужили два обстоятельства — финал, который по мнению Tandem должен был быть со счастливым концом, и запись закадрового голоса героя Харрисона Форда. В итоге звуковую дорожку пришлось записывать и монтировать отдельно без участия Скотта. Именно она вошла в прокатную версию фильма, а всего их было семь.

К слову, прокатная версия сразу же провалилась, собрав за первые дни около 6 миллионов долларов и прохладные отзывы со стороны критиков, в отличие от режиссерской, вышедшей спустя десять лет с открытым финалом, — именно она обрела статус культовой.

Дополнительный вес популярности картине добавила игра «Blade Ranner», выпущенная в 1997 году Westwood Studios. В основу игры легла вольная интерпретация фильма: имена компьютерных персонажей были изменены, а сама игра была сделана в стиле «квест», популярный в середине 90-х. По ходу игры главному персонажу приходится регулярно пользоваться тестом Войт-Кампфа, который используется в сюжете фильма для распознания репликантов. Кстати, само название для андроидов (искусственных людей) придумала дочь сценариста Дэвида Пиплза, которая училась на биохимика и помогла с наукоемким названием «репликанты».

Музыку для «Бегущего по лезвию» написал один из выдающихся композиторов современности Vangelis. Правда, с выходом саундтрека композитор затянул на целых 12 лет после выхода картины на большой экран, выпустив полноценный альбом «Blade Runner» лишь в 1994 году. Музыкальный материал для фильма отличался лаконичным звучанием и потому идеально вписывался в мир мрачного постапокалиптического будущего Ридли Скотта.

Несмотря на то, что картина прочно ассоциируется с киберпанком, снята она была по классическим канонам детективного нуара. Атрибутами нуаровского детектива пропитан весь фильм: контрастные ночные съемки, проливной дождь, роковая красотка с характерной прической, и все это приправлено нагнетающей атмосферой саспенса, как в триллерах Хичкока.

Источник

«Бегущий по лезвию»: охота за андроидами, окончившаяся поисками себя

Бегущий по лезвию / Blade Runner

Рейтинг IMDb: 8,1; Кинопоиска: 7,7

Рик Декард – охотник за репликантами, генетически сконструированными андроидами. Срок жизни репликантов искусственно ограничен, они созданы для войн и освоения далёких галактик, но на задыхающейся от загрязнения Земле репликантам места нет. Декарда приглашают в компанию «Тайрелл», которая производит андроидов и просят его проверить при помощи специальной процедуры секретаршу президента. Он пусть и с трудом, но выясняет, что девушка – новая, ещё более усложнённая модель, способная переживать подлинные эмоции. На Землю тем временем прибывает отряд из шести репликантов, которые хотят найти своего создателя и выяснить сколько у них осталось времени. Декарду, чья вера в собственное дело подорвана, приходится взяться за их поимку…

Как уже было сказано во вступлении, переоценить влияние «Бегущего» на развитие фантастики в целом и киберпанка в частности очень трудно. Этот фильм – чистый культ во плоти. Безупречно выверенный живой мир, невероятные и неустаревающие декорации, тонкие режиссёрские решения и безупречно подобранный актёрский состав – от Харрисона Форда и Шон Янг до Рутгера Хауэра и Дэрил Ханна – сошлись как частички паззла. Парадоксально, фильм, оказавший такое влияние на культуру фактически провалился в прокате, но прошёл проверку временем, как всякое подлинное искусство.

Источник

Ридли Скотт против Филипа К.Дика: чем «Бегущий по лезвию» отличается от романа

Пятьдесят лет назад вышел один из самых важных фантастических романов XX века — «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», позже легший в основу фильма «Бегущий по лезвию». По просьбе «Афиши Daily» Алексей Поляринов рассказывает, в чем разница между романом Филипа К.Дика и фильмом Ридли Скотта.

Вообще, адаптировать роман для кино — задача сложная. Это как попытаться превратить сферу в прямоугольник, глобус — в карту. Масштабы не совпадают, многим приходится жертвовать. Меркаторовы муки.

Если фильм успешен, книга взлетает вверх в списках бестселлеров — и к остальным текстам писателя начинают приглядываться продюсеры. Бывает и наоборот: экранизация попросту вытесняет роман из культуры. Довольно сложно сегодня найти человека, который читал роман «Форрест Гамп», и еще меньше тех, кто помнит имя автора.

Есть и обратные примеры — когда адаптация не только не теснит первоисточник, но и как будто апгрейдит его. Возьмем «Крестного отца» или «Молчание ягнят»: фильмы ретроспективно придают текстам глубину и размах, которых изначально не было. Откровенно говоря, романы Марио Пьюзо и Томаса Харриса — бульварное чтиво про трафаретных бандитов и маньяков-убийц и в культуре они задержались только благодаря инъекциям таланта режиссеров и актеров.

В эту компанию обычно добавляют «Бегущего по лезвию», но это заблуждение. Фильм Ридли Скотта, может, и добавил популярности Филипу К.Дику, но от самой книги в нем почти ничего не осталось. Немудрено: Скотт сам признавался, что не читал роман. Сценаристы, кажется, тоже ограничились аннотацией, поэтому кое-где фильм не просто не похож на книгу, но иногда и вовсе противоречит ей.

Первое отличие: тест на эмпатию

Впервые в кабинете психотерапевта Филип К.Дик оказался в 14 лет. У мальчика начался переходный возраст, мать решила, что он ведет себя странно, и отвела его к специалисту. Дику так понравилось проходить личностные тесты, что их прохождение он превратил в игру, пытаясь обмануть систему, перехитрить вопросники. Эммануэль Каррер писал:

«… Фил научился обходить ловушки, которые скрывались за вопросами, а также угадывать, каких от него ждут ответов. Как ученик, доставший пособие для учителя, он знал, в какой клетке нужно поставить галочку в Личностном опроснике Вордсворта или в Миннесотском опроснике, чтобы получить нужный результат, какой рисунок в каком задании Роршаха следует отметить, чтобы вызвать замешательство специалистов. Он намеренно был то нормально нормальным, то нормально аномальным, то аномально аномальным, то (его гордость) аномально нормальным, и из‑за разнообразия и постоянной смены симптомов его первый психоаналитик не выдержал и отказался работать с Диком».

Спустя еще четверть века Дик прочел статью Алана Тьюринга «Вычислительные машины и разум», где описана процедура, с помощью которой можно доказать наличие сознания у машины. Для теста нужны два человека и компьютер. Экзаменатор задает вопросы, второй человек и компьютер по очереди отвечают. Вопросы могут быть самыми разными — от просьбы описать вкус черничного пирога до уравнений и математических формул. Цель экзаменатора — по скорости реакции определить, кто из двух анонимных ответчиков человек. Цель компьютера — обмануть экзаменатора. Идея так захватила писателя, что Дик решил сделать ее основой для романа. Он представил, как подобное испытание могло бы выглядеть в будущем, где машины внешне неотличимы от людей и без проблем проходят тест Тьюринга. Так появился тест Войт-Кампфа на эмпатию, и это очень важно, потому что сопереживание — одна из ключевых тем книги, от которой сценаристы избавились.

В романе тема домашних животных была так важна, что автор даже вынес ее в название. Люди у Дика заводят питомцев, считая, будто уход за живым существом дает возможность сохранить способность к сопереживанию. Сам Рик Декард берется найти и убить четырех андроидов, чтобы накопить денег на живую овцу взамен той, что умерла от столбняка.

Под нож сценариста попал и мерсеризм — религия будущего, которая помогает людям коллективно переживать эмоции и с помощью эмпатоскопа воссоединяться со своим мессией. В итоге история о странных метаморфозах сострадания в эпоху технологического роста превратилась в притчу о важности воспоминаний — и главным конфликтом в фильме стал бунт искусственных людей, которые очень обижены на создателя за то, что он отмерил им так мало жизни.

Второе отличие: миф о Прометее

Еще одно важное расхождение фильма с романом — идея о Прометее. Она важна и для Дика, и для Скотта, но вот трактуют они ее по-разному.

У древних греков Прометей был героем, титаном, который принес людям огонь и был наказан за это богами. У Мэри Шелли появился «новый Прометей» — доктор Франкенштейн, ученый, который бросил вызов законам природы и тоже был наказан за свою непомерную гордыню: созданное им чудовище убило самых близких его людей, а самого Франкенштейна обрекло на скитания.

Свой Прометей есть и в «Андроидах» — это Элдон Роузен, владелец корпорации, поставивший производство «чудовищ» на поток. В отличие от первых двух примеров Роузен так и остается безнаказанным.

Один из самых важных лейтмотивов романа Дика — безнаказанность — Скотт в экранизации также проигнорировал. Большой любитель топорного символизма, он цитирует скорее Мэри Шелли: в «Бегущем по лезвию» искусственный человек приходит к своему создателю и убивает его. В романе ничего такого не было.

Возможно, Филип К.Дик — сам того не понимая, — действительно написал продолжение «Франкенштейна», но штука в том, что именно в его исполнении история о беглых гуманоидных роботах выглядит очень точным комментарием к отношениям человека и науки в постиндустриальном обществе. «Андроиды» — это такой луддитский роман с поправкой на XX век, история о мире, где уже случились испытания атомной бомбы и Нюрнбергский процесс, после которых слово «чудовище» наполнилось новыми смыслами. И это очень важно помнить: у Дика «новый Прометей» не просто избегает наказания; наоборот — он процветает, наказаны все остальные. Ведь если попытаться свести «Андроидов» к какой‑то одной формуле, то это история о том, что технический прогресс тоже может быть наказанием.

Мир будущего, в котором существует главный герой Рик Декард, — это по сути ад. К вашим услугам все самые современные достижения научной мысли, проблема в том, что большая их часть стоит очень дорого. Технологии в этом мире не только не делают жизнь лучше и легче, а рождают новые проблемы: люди живут в гетто, в заброшенных небоскребах, в воздухе висит радиоактивный туман; все мечтают сбежать из такого будущего, но не могут.

Один из теоретиков киберпанка, Брюс Стерлинг, писал: «Во вселенной киберпанка мысль о том, что существуют некие священные границы, в которых должен держаться человек, — заблуждение. Священных границ, защищающих нас от самих себя, просто нет». Именно Филип К.Дик первым воплотил эту формулу в жизнь.

«Франкенштейн» Мэри Шелли был романом о запретных тайнах, священных границах, от которых лучше держаться подальше. «Ищите счастья в покое и бойтесь честолюбия, бойтесь даже невинного по видимости стремления отличиться в научных открытиях», — говорит герой Шелли перед самой смертью. Но не таков Элдон Роузен, он не испытывает мук совести, а считает себя атлантом, двигающим прогресс к светлому будущему. Своим примером он доказывает, что никаких священных границ нет. А если все дозволено, то почему бы на этом не заработать?

Источник