Как работает Android, часть 1

В этой серии статей я расскажу о внутреннем устройстве Android — о процессе загрузки, о содержимом файловой системы, о Binder и Android Runtime, о том, из чего состоят, как устанавливаются, запускаются, работают и взаимодействуют между собой приложения, об Android Framework, и о том, как в Android обеспечивается безопасность.

Немного фактов

Android — самая популярная операционная система и платформа для приложений, насчитывающая больше двух миллиардов активных пользователей. На ней работают совершенно разные устройства, от «интернета вещей» и умных часов до телевизоров, ноутбуков и автомобилей, но чаще всего Android используют на смартфонах и планшетах.

Android — свободный и открытый проект. Большинство исходного кода (который можно найти на https://source.android.com) распространяется под свободной лицензией Apache 2.0.

Компания Android Inc. была основана в 2003 году и в 2005 году куплена Google. Публичная бета Android вышла в 2007 году, а первая стабильная версия — в 2008, с тех пор мажорные релизы выходят примерно раз в год. Последняя на момент написания стабильная версия Android — 7.1.2 Nougat.

Android is Linux

По поводу такой формулировки было много споров, так что сразу поясню, что именно я имею в виду под этой фразой: Android основан на ядре Linux, но значительно отличается от большинства других Linux-систем.

Среди исходной команды разработчиков Android был Robert Love, один из самых известных разработчиков ядра Linux, да и сейчас компания Google остаётся одним из самых активных контрибьюторов в ядро, поэтому неудивительно, что Android построен на основе Linux.

Как и в других Linux-системах, ядро Linux обеспечивает такие низкоуровневые вещи, как управление памятью, защиту данных, поддержку мультипроцессности и многопоточности. Но — за несколькими исключениями — вы не найдёте в Android других привычных компонентов GNU/Linux-систем: здесь нет ничего от проекта GNU, не используется X.Org, ни даже systemd. Все эти компоненты заменены аналогами, более приспособленными для использования в условиях ограниченной памяти, низкой скорости процессора и минимального потребления энергии — таким образом, Android больше похож на встраиваемую (embedded) Linux-систему, чем на GNU/Linux.

Другая причина того, что в Android не используется софт от GNU — известная политика «no GPL in userspace»:

We are sometimes asked why Apache Software License 2.0 is the preferred license for Android. For userspace (that is, non-kernel) software, we do in fact prefer ASL 2.0 (and similar licenses like BSD, MIT, etc.) over other licenses such as LGPL.

Android is about freedom and choice. The purpose of Android is promote openness in the mobile world, and we don’t believe it’s possible to predict or dictate all the uses to which people will want to put our software. So, while we encourage everyone to make devices that are open and modifiable, we don’t believe it is our place to force them to do so. Using LGPL libraries would often force them to do just that.

Само ядро Linux в Android тоже немного модифицировано: было добавлено несколько небольших компонентов, в том числе ashmem (anonymous shared memory), Binder driver (часть большого и важного фреймворка Binder, о котором я расскажу ниже), wakelocks (управление спящим режимом) и low memory killer. Исходно они представляли собой патчи к ядру, но их код был довольно быстро добавлен назад в upstream-ядро. Тем не менее, вы не найдёте их в «обычном линуксе»: большинство других дистрибутивов отключают эти компоненты при сборке.

В качестве libc (стандартной библиотеки языка C) в Android используется не GNU C library (glibc), а собственная минималистичная реализация под названием bionic, оптимизированная для встраиваемых (embedded) систем — она значительно быстрее, меньше и менее требовательна к памяти, чем glibc, которая обросла множеством слоёв совместимости.

В Android есть оболочка командной строки (shell) и множество стандартных для Unix-подобных систем команд/программ. Во встраиваемых системах для этого обычно используется пакет Busybox, реализующий функциональность многих команд в одном исполняемом файле; в Android используется его аналог под названием Toybox. Как и в «обычных» дистрибутивах Linux (и в отличие от встраиваемых систем), основным способом взаимодействия с системой является графический интерфейс, а не командная строка. Тем не менее, «добраться» до командной строки очень просто — достаточно запустить приложение-эмулятор терминала. По умолчанию он обычно не установлен, но его легко, например, скачать из Play Store (Terminal Emulator for Android, Material Terminal, Termux). Во многих «продвинутых» дистрибутивах Android — таких, как LineageOS (бывший CyanogenMod) — эмулятор терминала предустановлен.

Второй вариант — подключиться к Android-устройству с компьютера через Android Debug Bridge (adb). Это очень похоже на подключение через SSH:

Из других знакомых компонентов в Android используются библиотека FreeType (для отображения текста), графические API OpenGL ES, EGL и Vulkan, а также легковесная СУБД SQLite.

Кроме того, раньше для реализации WebView использовался браузерный движок WebKit, но начиная с версии 7.0 вместо этого используется установленное приложение Chrome (или другое; список приложений, которым разрешено выступать в качестве WebView provider, конфигурируется на этапе компиляции системы). Внутри себя Chrome тоже использует основанный на WebKit движок Blink, но в отличие от системной библиотеки, Chrome обновляется через Play Store — таким образом, все приложения, использующие WebView, автоматически получают последние улучшения и исправления уязвимостей.

It’s all about apps

Как легко заметить, использование Android принципиально отличается от использования «обычного Linux» — вам не нужно открывать и закрывать приложения, вы просто переключаетесь между ними, как будто все приложения запущены всегда. Действительно, одна из уникальных особенностей Android — в том, что приложения не контролируют напрямую процесс, в котором они запущены. Давайте поговорим об этом подробнее.

Основная единица в Unix-подобных системах — процесс. И низкоуровневые системные сервисы, и отдельные команды в shell’е, и графические приложения — это процессы. В большинстве случаев процесс представляет собой чёрный ящик для остальной системы — другие компоненты системы не знают и не заботятся о его состоянии. Процесс начинает выполняться с вызова функции main() (на самом деле _start ), и дальше реализует какую-то свою логику, взаимодействуя с остальной системой через системные вызовы и простейшее межпроцессное общение (IPC).

Поскольку Android тоже Unix-подобен, всё это верно и для него, но в то время как низкоуровневые части — на уровне Unix — оперируют понятием процесса, на более высоком уровне — уровне Android Framework — основной единицей является приложение. Приложение — не чёрный ящик: оно состоит из отдельных компонентов, хорошо известных остальной системе.

У приложений Android нет функции main() , нет одной точки входа. Вообще, Android максимально абстрагирует понятие приложение запущено как от пользователя, так и от разработчика. Конечно, процесс приложения нужно запускать и останавливать, но Android делает это автоматически (подробнее я расскажу об этом в следующих статьях). Разработчику предлагается реализовать несколько отдельных компонентов, каждый из которых обладает своим собственным жизненным циклом.

In Android, however, we explicitly decided we were not going to have a main() function, because we needed to give the platform more control over how an app runs. In particular, we wanted to build a system where the user never needed to think about starting and stopping apps, but rather the system took care of this for them… so the system had to have some more information about what is going on inside of each app, and be able to launch apps in various well-defined ways whenever it is needed even if it currently isn’t running.

Для реализации такой системы нужно, чтобы приложения имели возможность общатся друг с другом и с системными сервисами — другими словами, нужен очень продвинутый и быстрый механизм IPC.

Этот механизм — Binder.

Binder

Binder — это платформа для быстрого, удобного и объектно-ориентированного межпроцессного взаимодействия.

Разработка Binder началась в Be Inc. (для BeOS), затем он был портирован на Linux и открыт. Основной разработчик Binder, Dianne Hackborn, была и остаётся одним из основных разработчиков Android. За время разработки Android Binder был полностью переписан.

Binder работает не поверх System V IPC (которое даже не поддерживается в bionic), а использует свой небольшой модуль ядра, взаимодействие с которым из userspace происходит через системные вызовы (в основном ioctl ) на «виртуальном устройстве» /dev/binder . Со стороны userspace низкоуровневая работа с Binder, в том числе взаимодействие с /dev/binder и marshalling/unmarshalling данных, реализована в библиотеке libbinder.

Низкоуровневые части Binder оперируют в терминах объектов, которые могут пересылаться между процессами. При этом используется подсчёт ссылок (reference-counting) для автоматического освобождения неиспользуемых общих ресурсов и уведомление о завершении удалённого процесса (link-to-death) для освобождения ресурсов внутри процесса.

Высокоуровневые части Binder работают в терминах интерфейсов, сервисов и прокси-объектов. Описание интерфейса, предоставляемого программой другим программам, записывается на специальном языке AIDL (Android Interface Definition Language), внешне очень похожем на объявление интерфейсов в Java. По этому описанию автоматически генерируется настоящий Java-интерфейс, который потом может использоваться и клиентами, и самим сервисом. Кроме того, по .aidl -файлу автоматически генерируются два специальных класса: Proxy (для использования со стороны клиента) и Stub (со стороны сервиса), реализующие этот интерфейс.

Для Java-кода в процессе-клиенте прокси-объект выглядит как обычный Java-объект, который реализует наш интерфейс, и этот код может просто вызывать его методы. При этом сгенерированная реализация прокси-объекта автоматически сериализует переданные аргументы, общается с процессом-сервисом через libbinder, десериализует переданный назад результат вызова и возвращает его из Java-метода.

Stub работает наоборот: он принимает входящие вызовы через libbinder, десериализует аргументы, вызывает абстрактную реализацию метода, сериализует возвращаемое значение и передаёт его процессу-клиенту. Соответственно, для реализации сервиса программисту достаточно реализовать абстрактные методы в унаследованном от Stub классе.

Такая реализация Binder на уровне Java позволяет большинству кода использовать прокси-объект, вообще не задумываясь о том, что его функциональность реализована в другом процессе. Для обеспечения полной прозрачности Binder поддерживает вложенные и рекурсивные межпроцессные вызовы. Более того, использование Binder со стороны клиента выглядит совершенно одинаково, независимо от того, расположена ли реализация используемого сервиса в том же или в отдельном процессе.

Для того, чтобы разные процессы могли «найти» сервисы друг друга, в Android есть специальный сервис ServiceManager, который хранит, регистрирует и выдаёт токены всех остальных сервисов.

Binder широко используется в Android для реализации системных сервисов (например, пакетного менеджера и буфера обмена), но детали этого скрыты от разработчика приложений высокоуровневыми классами в Android Framework, такими как Activity, Intent и Context. Приложения могут также использовать Binder для предоставления друг другу собственных сервисов — например, приложение Google Play Services вообще не имеет собственного графического интерфейса для пользователя, но предоставляет разработчикам других приложений возможность пользоваться сервисами Google Play.

Подробнее про Binder можно узнать по этим ссылкам:

В следующей статье я расскажу о некоторых идеях, на которых построены высокоуровневые части Android, о нескольких его предшественниках и о базовых механизмах обеспечения безопасности.

Источник

С днем рождения, Android. Как появилась самая популярная мобильная ОС

Когда чуть больше тринадцати лет назад в околоайтишных кругах начали бродить слухи о том, что Google разрабатывает новую операционную систему на базе ядра Linux, никто не придал этому значения. Ну, появится еще один дистрибутив от всем известной корпорации, дело житейское. Тогда никто не мог предположить, что Google затевает настоящую революцию, и их разработка уже в ближайшем будущем завоюет рынок мобильных устройств. Релиз первой версии ОС Android состоялся 23 сентября 2008 года, сегодня популярнейшая на нашей планете мобильная платформа празднует очередной день рождения. Вспомним, как это было?

Изначально разработкой всем известной сегодня операционной системы занималась независимая компания Android, Inc., созданная в 2003 году в Пало Альто, Калифорния, четырьмя энтузиастами — Эндрю Рубином, Ричем Майнером, Ником Сирсом и Крисом Уайтом. Сам Рубин, когда-то работавший инженером в Apple, вспоминал, что его команда трудилась над операционной системой с прицелом на цифровые камеры. Именно они на заре «нулевых» считались наиболее «умными» и перспективными среди массовых электронных устройств.

Однако рынок цифровых фотокамер был все же достаточно узким, и убедить инвесторов в перспективности своего стартапа Рубину никак не удавалось. В какой-то период у юной компании Android, Inc. не хватало денег даже на оплату аренды, и разработчикам на полном серьезе грозило выселение из офиса. Ситуацию тогда спас близкий друг Эндрю Рубина Стив Перлман, который одолжил ему 10 000 долларов наличными, что буквально спасло фирму от разорения. В обмен Рубин предложил другу долю в компании, но Стив благородно отказался: «я сделал это просто потому, что хотел помочь Энди в трудной жизненной ситуации», — вспоминал потом он. Этот инцидент заставил основателя пересмотреть свои планы, и Рубин решил, что Android следует превратить в операционную систему для мобильных устройств, которая сможет конкурировать с Symbian и Microsoft Windows Mobile.

Сменив парадигму, Рубин с удвоенными усилиями принялся искать финансирование, и в течение 2005 года пытался заключить сделки с HTC и Samsung, но обе компании не оценили перспектив Android, и вкладываться в «сомнительный проект» отказались. Тем временем, в Google также проектировали компактную ОС для управления цифровыми камерами — с возможностью отображать на дисплее отснятые кадры, вспомогательную графику и устанавливать связь с компьютером. Однако зачем тратить ресурсы на создание чего-либо с нуля, когда можно купить почти готовое? Наверное, именно так посчитали в Маунтин-Вью, и в августе 2005 года приобрели Android, Inc. за 130 млн. долларов. Сам Эндрю Рубин при этом стал акционером и сотрудником Google. Позже, в 2010 году, вице-президент Google по корпоративному развитию Дэвид Лауи оценил эту сделку, как самую успешную за всю историю корпорации.

Ключевым моментом в истории Android стала принятая Google финансовая модель: не инновационная, но все же достаточно смелая для 2005 года. Корпорация решила бесплатно поставлять операционную систему разработчикам мобильных устройств, в то время как извлекать прибыль она собиралась благодаря сервисным услугам и агентскому проценту от реализации приложений. В первую очередь Google решила предложить Android производителям мобильных телефонов и операторам связи, делая особый акцент на том, что она предоставляет не просто обновляемую операционную систему, а целую инфраструктуру, включающую множество гибких возможностей. Именно эта концепция сыграла ключевую роль в росте популярности новой платформы, что позволило ей в конечном итоге завоевать лидерство на рынке мобильных устройств.

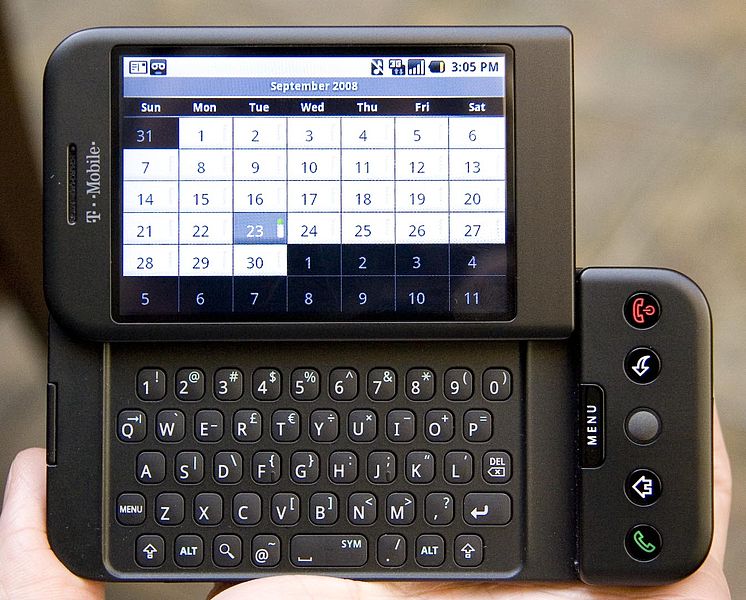

Бета-версию Android 1.0 для разработчиков Google выпустила 5 ноября 2007 года, а первое устройство с новой операционной системой на борту, T-Mobile G1, также известное под названием HTC Dream, было представлено публике в сентябре 2008 года — через год с небольшим после того, как в продажу поступил iPhone от Apple. Генеральный директор Google Эрик Шмидт не слишком переживал по поводу конкуренции с «яблочной» корпорацией: он знал, что в отличие от iOS новая платформа будет работать на тысячах различных мобильных устройств. Именно с этой целью было создано объединение под названием Open Handset Alliance, в которое вошли производители мобильных телефонов, включая HTC и Motorola, микросхем, такие как Qualcomm и Texas Instruments, и крупнейшие операторы сотовой связи в США, список которых возглавил T-Mobile. Для этого оператора компанией HTC и был разработан первый смартфон под управлением Android — телефон с 3,2-дюймовым сенсорным дисплеем, полноценной выдвижной клавиатурой, оперативной памятью на 192 Мбайта и флеш-памятью объемом 256 Мбайт, которая могла быть расширена за счет подключения внешней microSD-карты объемом до 16 Гбайт. Уже в первый год в США, Великобритании и Европе было продано более миллиона таких устройств.

Изначально в недрах Google бродили сомнения насчет того, должен ли Android поддерживать сенсорные экраны — инженеры полагали, что тачскрин вряд ли сможет полноценно заменить кнопочную клавиатуру. Именно поэтому первый прототип HTC Dream был так похож на флагманские мобильные телефоны Blackberry — он обладал миниатюрной QWERTY-клавиатурой, но не имел сенсорного экрана. Позже разработчики все-таки решили, что поддержка тачскрина необходима. Правильность этого решения подтвердило появление первого iPhone, а вскоре Nokia и BlackBerry анонсировали сенсорные смартфоны, призванные составить конкуренцию iPhone 3G.

Знакомый ныне всем и каждому логотип Android придумала штатный дизайнер Google Ирина Блок. Сама Ирина вспоминала, что единственным требованием, которое предъявило ей руководство корпорации, было сделать лого похожим на робота. По ее собственным словам, логотип должен был стать максимально простым и запоминающимся — при этом в своей работе Ирина вдохновлялась стандартными символами, обозначающими мужской и женский туалеты. К слову, созданного ею зеленого робота, ставшего талисманом и маскотом Android, зовут Энди — в честь первого разработчика и создателя Android Эндрю Рубина. Внешний вид логотипа несколько раз менялся, но вот созданный Блок персонаж дожил до наших дней в чуть модифицированном, но почти первозданном виде. Сам Эндрю Рубин вынужден был покинуть Google в 2014 году после обвинений в сексуальных домогательствах к симпатичным сотрудницам. В качестве «прощального подарка» он получил от бывшего работодателя выходное пособие в размере 90 млн. долларов, что, в общем-то, неплохо для бывшего программиста, но довольно скромно для создателя и первого идеолога операционной системы, завоевавшей мир.

Первая версия Android, конечно, в значительной степени отличалась от того, к чему пользователи привыкли сейчас. Но она включала такие сервисы, как Google Maps, приложения YouTube и Android Market, а также мобильный браузер — еще не Chrome, до рождения которого оставалось несколько лет, но вполне работоспособный. В Android 1.0 была реализована демонстрация на экране уведомлений и виджетов, значков приложений, присутствовал единый центр настроек. В отличие от iPhone, операционная система от Google поддерживала работу большого количества аппаратных кнопок смартфона, включая полноценную QWERTY-клавиатуру. Примечательно, что первая версия Android получила неофициальное наименование Apple Pie, «яблочный пирог», — видимо, в качестве своеобразной иронии над основным конкурентом Google.

За минувшие годы Android превратился в платформу для смартфонов, планшетов, цифровых проигрывателей, электронных книг, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, телевизоров, проекторов, одноплатных компьютеров, бытовых роботов и даже автомобильных мультимедиа-систем. Сейчас это самая популярная в мире мобильная платформа, и эта популярность в будущем, скорее всего, станет только расти.13 лет — небольшой срок, Android еще не вышел из юношеского возраста, а значит, зрелость у этой ОС еще впереди.

Источник