- Семь громких рекламных войн между ИТ-компаниями

- Apple vs Microsoft — кампания Get a Mac

- Microsoft vs Linux: кампании Get The Facts и Compare

- Nintendo vs Sega: «Genesis Does What Nintendon’t»

- Verizon против AT&T: война за iPhone

- Samsung vs Apple: «раболепное копирование» и «гении не потребуются»

- Жизненный цикл: как Apple отказалась от PowerPC в пользу Intel

- Информация о первом проекте собственного процессора Apple всплыла примерно 35 лет назад

- Ограничения процессоров (и отношений), приведшие к разрыву длительного партнёрства Apple с IBM и Motorola

Семь громких рекламных войн между ИТ-компаниями

Корпорация Microsoft возобновила маркетинговую войну с одним из главных своих конкурентов, каковым оказалось случиться корпорации Google: создатель ОС Windows, офисного пакета Microsoft Office и поисковика Bing запустил антирекламную кампанию под названием Scroogled.

Суть высказываемых — на сей раз — претензий заключается в том, что Google, дескать, сканирует содержание почтовых сообщений в Gmail с тем, чтобы адаптировать свою контекстную рекламу для каждого конкретного пользователя и тем самым нарушает пользовательскую приватность. А Microsoft Outlook — нет.

Сразу необходимо отметить три момента: во-первых, конкретно эта кампания началась не только что, а год назад. Изначально маркетологи Microsoft пытались доказать, что Microsoft Office — лучше-надёжней-безопасней, чем Google Docs. Теперь вот на специально созданном сайте Scroogled.com отстаиваются преимущества Microsoft Outlook. Мало того, Microsoft даже запустила кампанию по сбору петиций на The Petition Site с призывом прекратить эксплуатировать содержание пользовательских электронных сообщений для адаптации рекламы.

Во-вторых, войну с Google Microsoft ведёт уже много лет, причём на всех возможных фронтах, включая судебные залы.

Ну, и в-третьих, название Scroogled придумали не в Microsoft: так назывался уже довольно старый злостно-конспирологический рассказ Кори Доктороу, в России известный под названием «Выгуглен».

Нынешняя «война» — лишь один из примеров того, как коммерческие компании на IT-рынке (да и не только на нём) переходят к открытому «идеологическому» противостоянию. Стоит вспомнить и другие примеры. Итак:

Apple vs Microsoft — кампания Get a Mac

В 2006 году Apple запускает весьма успешную «сравнительную» рекламную кампанию Get a Mac («Купи себе Mac»), в которой сравнивались компьютеры Apple и PC. «Мак» представлял хипстер в раздолбайском прикиде, а PC — неважно выглядящий офисный служащий в очках и костюмчике, который жаловался на вирусы, шпионский софт и прочие неприятности, характерные, главным образом именно для платформ на Windows. Целью кампании было показать превосходство Mac над PC во всех возможных аспектах.

Ниже приводится видео, где собраны все эти ролики с 2006 по 2009 год. Приятного просмотра.

Корпорация Microsoft, впрочем, в долгу не осталась. Сперва появился ролик, в котором показывался весь возможный диапазон пользователей PC с целью опровергнуть «стереотип», показанный в роликах Apple.

К сожалению, слишком отчётливо было видно, что это «наш ответ Чемберлену», так что даже складывалось впечатление, будто руководителей Microsoft рекламная кампания Apple задела за живое по-настоящему.

В добавление к этому Microsoft выпускает серию роликов Laptop Hunters, главные герои которых пытаются купить ноутбук, имея в кармане только 1000 долларов. Ниже приведён один из них.

Apple с ответом — как водится, в меру нахальным, — долго не тянула:

Как бы там ни было, Microsoft Windows по-прежнему остаётся самой популярной в мире операционной системой, компьютеров с Windows в мире гораздо больше, чем «Маков». Зато Apple в 2010 году выпустила первый iPad, который оказался миной замедленного действия для всего рынка ПК в целом.

Кого считать победителем, оставляем решать пользователям.

Microsoft vs Linux: кампании Get The Facts и Compare

В начале 2000-х Microsoft сделала ОС Linux и весь софт с открытыми источниками объектом постоянных нападок. С чем это было связано, понять можно: корпорация Microsoft боролась (и борется) за серверный рынок, где у Linux позиции были довольно сильны уже тогда, десять-двенадцать лет назад. Ровно по этому поводу Стив Баллмер пообещал, что Microsoft будет бороться с Linux всеми возможными способами. В 2004 году Microsoft запускает антирекламную кампанию Get The Facts, в рамках которой пыталась доказывать, что серверное ПО Microsoft лучше, а главное, дешевле в эксплуатации (стоимость владения ниже), чем всевозможные «открытые» решения. Кампания проводилась через печатные и электронные СМИ.

Впрочем, хотя кампания и называлась «Get The Facts» («Узнайте факты»), изобилие натяжек, неоднозначности и двусмысленности позволили СМИ и просто противникам Microsoft заявить, что кампания Get The Facts построена на эксплуатации «страхов, неопределённости и сомнений», а с фактами так как раз весьма плохо.

В 2006 году автор Get The Facts Мартин Тэйлор ушёл из Microsoft, а на следующий год компанию вполне официально переименовали в Compare; активная стадия борьбы с Linux на этом, кажется, закончилась.

В свою очередь, сообщество Open Source учинило Microsoft глобальный «холивар», продолжающийся и поныне.

В сухом остатке имеем следующее. По состоянию на начало 2013 года доля Linux на десктопах составляет 1,21%, а Windows — 91,49%. Доля на серверах данные сильно разнятся, в зависимости от того, кто считал и каким методом: W3Techs полагает, что на Linux работают 32,9% серверов (плюс 1,16% на BSD, плюс ещё 30% с лишним на других UNIX-подобных системах), в то время как доля Microsoft здесь 35,3%. IDC, исходя из данных о выручке, приписывает Microsoft долю рынка 47,9%, всё остальное приходится на UNIX-подобные системы, включая Linux (22,1%).

Кто победил? — Сложный вопрос.

Nintendo vs Sega: «Genesis Does What Nintendon’t»

Очень давняя история, относящаяся ко временам игровых консолей четвёртого поколения. В 1988 году Sega обходит основного конкурента в техническом плане и выпускает 16-битную консоль Sega Genesis, в России более известную под кодовым названием Sega Mega Drive. После чего запускае издевательскую рекламную кампанию под названием Genesis Does What Nintendon’t («Genesis делает то, что не может Nintendo», обыгрывается окончание названия Nintendo). Причина? Страшная популярность 8-битной консоли Nintendo Entertainment System.

Nintendo потребовалось два года, чтобы выпустить свою собственную 16-битную систему Super Nintendo Entertainment System (SNES), и начать отвоёвывать рынок у Sega и остальных конкурентов. Отвоевала более чем успешно: во всём мире были распроданы более 49 млн приставок SNES против 30 млн Sega Mega Drive/Genesis.

Общий итог? В 2003 году Sega пришлось уйти с рынка игровых консолей полностью.

Verizon против AT&T: война за iPhone

Война, продолжавшаяся с 2007 года как минимум до 2011-го, возможно, что и позже, началась с того, что AT&T подписала эксклюзивный контракт с Apple, став единственным провайдером, в сетях которого можно было использовать iPhone первого поколения.

Verizon Wirelss закатил по этому поводу «кампанию негодования», в рамках которой доставалось и AT&T, и Apple iPhone. В своих рекламных публикациях оператор доказывал, что его покрытие территории США сетями 3G намного лучше, чем у AT&T, и даже выпустил на ТВ рекламный ролик по этому поводу «There is a map for that», в названии которого обыгрывалось наименование собственной рекламы Apple и AT&T — «There is an app for that».

Дошло до судебных препирательств: оператор AT&T обвинил Verizon в том, что тот обманывает потребителей, заставляя их думать, что AT&T отстаёт не только в том, что касается сетей 3G, но и по всем остальным параметрам. Кроме того, AT&T потребовал от Verizon отозвать ролик «There’s a map for that». Тщетно.

В итоге Verizon впоследствии также получил от Apple контракт в связи с iPhone, но драка не прекращалась и далее. Verizon не упустил случая проехаться по качеству сотовой связи в сетях конкурента:

Ответ от AT&T был, но он не выглядел как встречная оплеуха:

Итог? Пока что война продолжается и ни однозначно проигравших, ни однозначно выигравших нет.

Samsung vs Apple: «раболепное копирование» и «гении не потребуются»

Схватка между Samsung и Apple продолжается не первый год, и, как и в случае с Microsoft и Google — на всех фронтах, включая судебный. Причина в том, что Apple усмотрела в смартфонах и планшетах Samsung «раболепное копирование» iPhone и iPad (и небезосновательно), а во-вторых, Samsung стал флагманом операционной системы Google Android, за которую покойный Стив Джобс обещал устроить Google «термоядерную войну».

Войны не случилось, а вот судебный процесс Apple в прошлом году с грохотом выиграла, отсудив миллиард долларов за нарушение патентов.

И до и после обе компании обменивались «любезностями». Samsung злобно обстёбывал фанатов Apple, выстраивавшихся с ночи в очереди за очередными гаджетами:

Что интересно, Apple на сей раз предпочла на наскоки Samsung не отвечать вовсе. «Обратка» пришла со стороны поклонников iPhone, произведших на свет издевательские пародии на рекламу Samsung, перечисляя недостатки Samsung S III и подчёркивая функции iPhone, про которые Samsung умалчивает в своих рекламных материалах.

Ну, а промежуточный итог их противоборства заключается в том, что «поголовье» аппаратов на Android намного превосходит численность аппаратов на iOS, однако Apple по-прежнему извлекает львиную долю всей прибыли на рынке смартфонов и планшетов, несмотря на обилие голосов, сулящих этой компании скорбь и погибель.

Кто победил, говорить пока рано, бой продолжается.

По большому счёту, «рекламные войны» редко свидетельствуют о силе «агрессора». Это видно и из вышеприведённых примеров: все эти кампании имели целью не столько привлечь интерес потребителей к какому-то продукту, сколько приуменьшить успехи конкурентов, обычно превосходящие достижения «нападающей стороны». Иногда это работает, иногда нет, но чему такие кампании способствуют точно, так это развлечению наблюдающих.

Источник

Жизненный цикл: как Apple отказалась от PowerPC в пользу Intel

Apple потребовалась пара десятков лет, чтобы освоиться с этой концепцией. (Internet Archive)

Информация о первом проекте собственного процессора Apple всплыла примерно 35 лет назад

Во многих отношениях, Apple давно привлекали преимущества вертикальной интеграции, вызванные слабыми сторонами процессоров сторонних поставщиков. Эта компания в самой своей сущности была вертикальным интегратором.

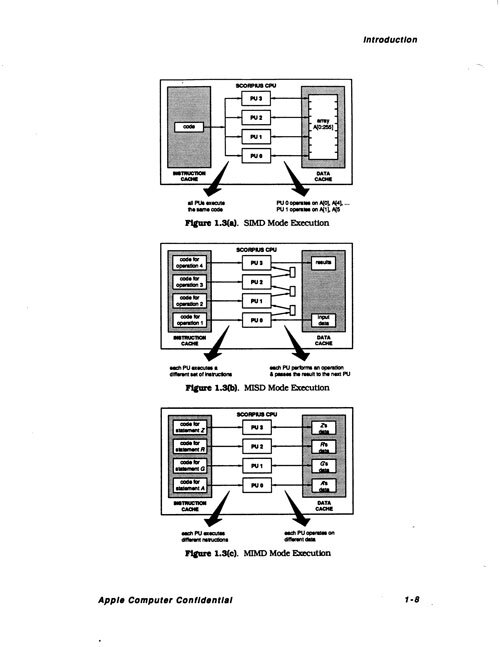

Но многим неизвестно, насколько давно возник интерес к созданию собственных CPU, а также то, что это была внутренняя инициатива компании. В прошлом году в Internet Archive появился документ, из которого можно понять амбициозность этого проекта. Изданная в 1989 году и опубликованная анонимным пользователем, предположительно связанным с Apple, спецификация «Scorpius Architectural Specification» объясняет общие концепции многоядерных архитектур процессоров за десять с лишним лет до того, как эти технологии стали активно применяться пользователями PC.

«Работы начались в середине 80-х и продолжались до конца десятилетия», — пишет аноним, совершивший утечку этого конфиденциального документа. «Сегодня нам очевидно, что этот проект так и не увидел свет. Но в нём участвовали очень умные технари, и судя по тому, что я слышал, архитектура была достаточно проработанной».

Хотя на обложке стоит название Scorpius, этот проект уже давно известен фанатам Apple под другим именем: Aquarius.

Вот его история: во время, когда Стив Джобс был «изгнан» из Apple, компания запустила исследовательский проект по созданию архитектуры многоядерного процессора. На момент начала проекта это была очень теоретическая область, а компьютерные процессоры с несколькими ядрами появились в PC только в начале 2000.

Иллюстрация из документа объясняет многоядерные возможности процессора Aquarius/Scorpius. (Internet Archive)

Как рассказывал в 2006 году сайт Low End Mac, Project Aquarius стал попыткой компании, в то время управлявшейся Джоном Скалли (кроме того, на руководство сильно влиял глава отдела разработки Macintosh Жан-Луи Гассе), вернуть Macintosh техническую мощь, которая слабела по сравнению с новыми процессорами, разработанными на основе RISC-чипа (reduced instruction set computer). RISC-процессоры, одним из примеров которых является чипсет ARM, нацелены на ускорение процесса работы при помощи минимизации количества доступных инструкций.

Предложенная Apple реализация была высокотехнологичной, поначалу она заручилась поддержкой высшего руководства, но, по сути, была обречена с самого начала. Она стала одной из множества исследовательских «денежных чёрных дыр», над которыми компания работала в конце 1980-х. Проблема, по словам автора Low End Mac Тома Хорнби, заключалась в следующем:

Apple не была компанией-производителем микрочипов, и у неё не хватало ресурсов, чтобы стать таковой. Ей пришлось бы нанимать сотрудников, знакомых с проектированием микропроцессоров, покупать необходимое для реализации проекта оборудование, а затем производить готовый продукт (или нанять для этого фирму наподобие Fujitsu или Hitachi). Компании уровня Intel и Motorola тратили миллиарды долларов в год на проектирование и изготовление микропроцессоров. Apple чувствовала себя хорошо, но у неё не было лишних миллиардов.

Даже запуск такого сложного проекта стоил миллионы долларов, которые были потрачены на покупку суперкомпьютера Cray за 15 миллионов, одобренную Гассе, а также на зарплату десятков сотрудников. Разработчик ПО для винтажных Mac (и фанат Gopher) Кэмерон Кейзер, нашедший прошлой зимой вышеупомянутый документ, заметил, что главный инженер Сэм Холланд, начавший этот проект, создал нечто слишком высокоуровневое даже для самой Apple.

«Сложная спецификация Холланда ещё больше озаботила высшее руководство, ведь для её реализации требовалось решать различные технические проблемы, которые показались бы сложными даже крупным и опытным компаниям-проектировщикам чипов того времени», — объясняет он.

Проект, разрабатывавшийся до 1989 года, не добрался до реализации в кремнии (что всё равно было бы финансово неподъёмно для Apple), но привёл к созданию подробного технического документа, объясняющего потенциал архитектуры Scorpius — уникального чипсета, способного выполнять многие функции, которые сегодня считаются естественными. Кроме нескольких ядер и параллельного выполнения, в Aquarius также появилась ещё одна ключевая концепция, которая в современных процессорах довольно популярна: интегрированная графика, встраиванием которой в свои чипы Intel не занималась до низкобюджетного чипсета Intel i810, выпущенного в 1990-е.

Разумеется, проект был неудачным, но в 2018 году Гассе заявил на своём веб-сайте Monday Note: более поздние разработки доказали, что по своему духу проект был правильным:

Хоть работы по разработке четырёхъядерного процессора не привели к непосредственным результатам, проект Aquarius послужил примером стремления Apple контролировать будущее своего оборудования. Это страстное желание снова проявилось, но на этот раз удачно, когда Джобс купил Palo Alto Semiconductor для разработки серии микропроцессоров Ax, управлявших iPhone-ами и iPad-ами; сегодня эти микропроцессоры широко признаны отраслью лучшими в своей категории.

Гассе конечно же прав: исторически Aquarius стал предшественником современных амбиций Apple по разработке процессоров; но также он косвенно стал одной из причин важной смены процессоров — компания перешла от серии Motorola 68000, которая использовалась тогда в Apple Macintosh, к PowerPC, которые с большим размахом применялись в 1990-х.

В этом году IBM выпустила аппаратный обзор своего процессора RISC System/6000, ставшего первым процессором, использующим архитектуру набора команд POWER. Этот набор команд стал основой процессорной технологии PowerPC, которую совместно разрабатывали Apple, IBM и Motorola в «AIM Alliance». Этот альянс три компании организовали, чтобы начать в 1991 году разработки компьютерных технологий нового поколения. IBM и другие компании даже сегодня производят процессоры на основе этого набора команд, хоть Apple отказалась от него 14 лет назад. (Это не единственная ставка, которую Apple сделала в то время на процессоры: компания также инвестировала в ARM, которая пригодилась ей спустя несколько десятков лет.)

300-мегагерцовый процессор Motorola PowerPC 750, больше известный как PowerPC G3. Примечательно, что Apple стремилась упрощать названия используемых ею процессоров PowerPC, благодаря чему появилась линейка G3, G4 и G5. (Wikimedia Commons)

Во многих смыслах, благодаря чипсету PowerPC потребительский рынок впервые познакомился с нашим миром 64-битных многоядерных процессоров.

Если сделать шаг назад и задуматься о PowerPC на более высоком уровне, то стоит заметить, что теоретически он должен был предоставить Apple именно тот контроль над судьбой её процессоров, которого она так жаждала.

Сама по себе Apple не была достаточно сильна для создания таких CPU, на основе которых надеялась производить свои компьютеры, поэтому она объединилась с двумя компаниями, имеющими опыт в производстве чипов, переложив всю тяжёлую работу на них.

Архитектура PowerPC оказалась наиболее успешной частью партнёрского сотрудничества, нацеленного на создание будущего компьютеров в различных формах, в том числе в аппаратной и программной.

После выпуска в 1994 году Mac процессор PowerPC очень впечатлил пользователей Mac, ведь он стал очень важным апгрейдом по сравнению с линейкой 68000. Технический журналист общественного телевидения Стюарт Чифет поместил его в начало эпизода Computer Chronicles:

Стоит ли выбирать PowerPC? Вам ответят уверенным «да» сотрудники студии предпечатной подготовки Star Graphics из Фостер-сити, Калифорния. Раньше они пользовались на работе мощными компьютерами Quadra 950, но для отображения такой сложной графики компьютеру 950 требовалось около минуты. Теперь им требуется всего около 10 секунд. При работе с 950 для выполнения функции под названием «треппинг» требовались часы. Теперь нужно около 20 минут. Почему? Потому что они перешли на PowerPC.

Но даже при этом успех не стал истинным. IBM и Motorola присоединились к Apple в её проекте по созданию стандарта нового поколения, способного совершить прогресс в технологической отрасли… но в конечном итоге, единственной крупной компанией, преимущественно использующей чипы PowerPC в своих компьютерах, осталась Apple. Да, в середине 1990-х можно было купить компьютер IBM на основе PowerPC (вот пример), но её бизнес по продаже персональных компьютеров, который позже она позже продала Lenovo, в основном использовал x86.

В статье InfoWorld 1995 года была диагностирована проблема, с которой столкнулась IBM в использовании архитектуры PowerPC: «Для построения необходимой инфраструктуры требуется масштабность, чтобы конкурировать по цене и поддержке сторонних компаний с Intel и Microsoft, а без такой инфраструктуры сторонние компании вряд ли поддержат PowerPC», — пишут авторы Эд Сканнелл и Брук Кротерс. «Однако IBM очень медленно создавала такую инфраструктуру».

В результате этого PowerPC никогда самостоятельно серьёзно не конкурировала с Intel как кроссплатформенный CPU. (Тем не менее, она оказалась гораздо успешнее в видеоиграх: во время седьмого поколения консольных войн все три основные игровые платформы — Nintendo Wii, Xbox 360 и Playstation 3 использовали в своих процессорах архитектуру набора команд POWER, а в Wii устанавливался непосредственный потомок процессора оригинального iMac G3. Nintendo также использовала PowerPC в GameCube и Wii U.)

Но на протяжении многих лет Apple всё равно активно пользовалась преимуществами доступа к этой архитектуре, которая была настолько продвинутой, что на момент первого выпуска процессора G4 из-за экспортных ограничений на вычислительные мощности правительство США классифицировало его как оружие.

Модуль IBM POWER4 из четырёх чипов, использовавшийся в серверах. (изображение взято с IXBT Labs)

В 2001 году чипу на основе PowerPC удалось реализовать многоядерность, которую Apple мечтала реализовать за несколько лет до этого в Project Aquarius. Этот чип, микропроцессор IBM POWER4, стал первым имеющимся в продаже многоядерным микропроцессором, а также одним из первых процессоров, преодолевших символический порог вычислительной мощности в 1 гигагерц.

Два года спустя после выпуска этого серверного чипа появилась его одноядерная версия под названием G5, устанавливаемая в Mac. Это был первый 64-битный процессор компании, в то время как процессоры Intel x86 были только 32-битными чипами. Однако несмотря на его мощь, сложности с архитектурой и производством привели к отказу от его применением компанией, благодаря потребностям которой он и появился.

«PowerPC G5 меняет все правила. Этот 64-битный спорткар стал сердцем нового Power Mac G5, который стал самым быстрым настольным компьютером. IBM обладает самым обширным опытом в проектировании и изготовлении процессоров, и это только начало долгого и продуктивного сотрудничества».

Так Стив Джобс в пресс-релизе за июнь 2003 года объявил о выпуске процессора PowerPC G5, который использовался в Power Mac G5 — первом 64-битном компьютере компании. «Долгое и продуктивное сотрудничество» на самом деле завершилось двумя годами позднее, на той же самой сцене Worldwide Developers Conference, где Джобс показал миру чип G5.

Ограничения процессоров (и отношений), приведшие к разрыву длительного партнёрства Apple с IBM и Motorola

За два года CEO Apple Стив Джобс проделал путь от восхищённого заявления об огромных преимуществах процессора G5 перед постоянной аудиторией WWDC до рассказа о желании полного отказа компанией от всей платформы PowerPC.

На то было множество причин, но одной из самых досадных, вероятно, была проблема 3 гигагерцев. Видите ли, когда Apple объявила в 2003 году о выпуске Power Mac G5, Джобс заявил, что компания вскоре начнёт поставлять машину с 3-гигагерцовым процессором, что оказалось чуть более амбициозным по сравнению с истинными возможностями G5.

Рассказав про обновление чипа до 2,5 гигагерц на WWDC 2004 года, Джобс выступил со следующим покаянным заявлением:

Я хочу сказать о двух с половиной гигагерцах, потому что год назад я стоял здесь и говорил, что через год у нас будет три гигагерца. Что же случилось? Произошло следующее: как вы знаете, G5 — очень сложный чип, а в полупроводниковой промышленности для ускорения работы традиционно уменьшают геометрию. Поэтому PowerPC производился по 130-нанометровому техпроцессу. А в прошлом году отрасль перешла от 130 к 90 нанометрам, ожидая, что всё будет работать быстрее. Но она упёрлась в стену. Вся промышленность упёрлась на 90 нанометрах в стену, и проблема оказалась намного сложнее, чем думали. Из-за чего повышение скорости было очень маленьким по сравнению с тем, к чему мы привыкли за последние пять лет.

Джобс не был рад говорить такое со сцены; возможно, частично это было вызвано тем, что указывало на ещё один недостаток перехода на G5: на проблему с Powerbook. Как объясняет Low End Mac, хотя в прошлом IBM и Motorola выпускала мобильные версии разных поколений процессоров PowerPC, между появлением настольных и мобильных версий поколений PowerPC временами возникали задержки. Например, PowerBook G4 появился только в 2001 году, через полтора года после выпуска Power Mac G4. Однако архитектурные проблемы G5, не позволявшие процессору достигнуть частоты в три гигагерца, свидетельствовали, что это процессор, изначально разрабатывавшийся для мощных серверов и рабочих станций, не удастся с лёгкостью урезать, чтобы он удовлетворял потребностям экономии энергии ноутбука.

Существовала причина, по которой Powerbook G4 не превратился в Powerbook G5. (mich1008/Flickr)

Сегодня решение этой проблемы в стиле Intel выглядело бы так: разработать ноутбук с несколькими ядрами, чтобы выжать больше вычислительной мощи из предыдущего поколения. Но многоядерные CPU всё ещё являлись новинкой и их потенциал не был протестирован, из-за чего поколение ноутбуков Mac зависло в неопределённости. В конечном итоге, линейка Powerbook достигла пика своего развития в 2005 года с выпуском одноядерного процессора G4, который был в четыре раза быстрее по сравнению с оригинальным G4, выпущенным шестью годами ранее.

Как объясняется в статье на CNet 2009 года, уходу от PowerPC способствовало множество факторов, в том числе доступ к Windows и увядание партнёрских отношений с IBM. Ещё одним фактором была цена — в этом аспекте Apple могла заставить IBM пойти на уступки. К сожалению, ей этого не удалось.

«Apple платила большую цену за чипы IBM, что создало „Уловку-22“», — писал Брук Кротерс (любопытно, что это тот же человек, совершенно другую статью которого мы цитировали чуть выше). «IBM приходилось задирать цены, потому что у неё не было экономики уровня Intel, но Apple не хотела платить больше, хоть она и предположительно получала бОльшую выгоду от более совершенного RISC, реализованного в архитектуре PowerPC».

По этой и иным причинам два года спустя после объявления о выпуске G5 Джобс оказался на сцене WWDC, где признал его технические ограничения и заявил о переходе на Intel.

«Если смотреть в будущее, то у Intel обладает самыми надёжными перспективами из всех», — сказал Джобс, сообщая о переходе. «После перехода на PowerPC прошло уже 10 лет, и мы думаем, что технологии Intel помогут нам создавать лучшие персональные компьютеры на следующие 10 лет».

Модель Power Mac G5 конца 2005 года, одна из последних моделей Apple на PowerPC до перехода на Intel. (Wikimedia Commons)

Несмотря на это заявление, три модели Mac с процессором G5 — Power Mac G5, iMac и Xserve — продолжали продаваться. В конце 2005 года Apple даже выпустила четырёхъядерную модель — свою первую модель с многоядерным процессором (на самом деле их было два). Но чувствовалось, что фанатов Mac вся эта ситуация мало расстроила. Давний автор статей про Mac Джон Сиракуса изложил ситуацию в статье 2005 года в Ars Technica так:

Насколько я могу вспомнить, впервые получилось так, что лучший в новой линейке Mac имеет меньшую тактовую частоту по сравнению со своим предшественником. Тем не менее, любители Mac не особо волнуются. Почему? Потому что все мы знаем, что Quad можно назвать «хромой уткой» семейства Power Mac. Он стал последним отблеском угасающей революции PowerPC. Все мы понимаем, почему он не достиг 3 ГГц. Теперь в IBM над ним работает только минимально возможная команда. Движение продолжается по инерции, потому что топливо для отношений Apple и IBM закончилось несколько месяцев назад.

Частично это было заблуждением — теперь все мы понимаем, что многоядерные процессоры обычно имеют меньшие частоты, чем их одноядерные аналоги, но в то время было неочевидно. Однако в основном разочарование было вызвано тем, что Apple не сдержала данные покупателям амбициозные обещания по понятным, но печальным причинам.

Внутренности суперкомпьютера Summit, в котором использовались процессоры IBM POWER9. (Jason Richards/Oak Ridge National Laboratory/Flickr)

IBM продолжала совершенствовать свою линейку процессоров POWER и без Apple в качестве основного покупателя: новая версия POWER10 ожидается в этом году. Наследие, оставленное линейкой PowerPC, по-прежнему применимо в некоторых нишевых областях, например, можно и сегодня купить совершенно новый компьютер Amiga с чипом PowerPC, созданным на основе двухъядерной архитектуры G5.

Но сама идея о PowerPC в качестве мейнстримной настольной вычислительной платформы по сути умерла с завершением партнёрства Apple и IBM.

Современные процессоры Intel, многоядерные версии которых Apple начала использовать сразу после их появления, стали огромным благом для постепенного внедрения MacOS.

В первые дни партнёрства Apple и Intel их использование представляло собой некий «клапан регулировки давления» для процессорных ограничений, которые создал Power Mac G5 для линейки процессоров Apple. Они помогли подняться с плато производительности ноутбукам Apple, неспособным воспользоваться преимуществами 64-битной архитектуры, обещанной потребителям компьютером PowerPC G5.

Во многих смыслах, уход от PowerPC отразил медленное ухудшение отношений между тремя технологическими гигантами, которым было суждено пойти в разных направлениях. IBM комфортнее было применять архитектуру POWER в серверах и встроенных системах (в конечном итоге компания сделала архитектуру open source). Motorola полностью вышла из бизнеса производства чипов, передав его Freescale. А Apple устала ждать новых процессоров, которые соответствовали бы её графикам выпуска и спецификациям.

Сегодня Apple, скорее всего, ощущает похожую усталость от Intel — компании, продолжающей выпускать замечательные чипы, но с трудом сохраняющей прежний уровень инноваций; кроме того, её небольшие стратегические ошибки обернулись неожиданно крупными провалами. (Как написал в Stratechery Бен Томпсон, Intel стремилась, чтобы её чип был установлен в первом iPhone, но решила не сбавлять цену. Плохой ход.) Её давний противник AMD выигрывает битву за большее количество ядер по меньшей цене. А Apple, похоже, так устала от линейки процессоров Intel, что полностью отказалась от целых линеек продуктов, например, от Mac Mini и Mac Pro, которые постепенно увядали.

Однако как и PowerPC, Intel усиленно стремится соответствовать запросам своего сложного заказчика. Процессоры компании хороши, но скорость и темп их выпуска не устраивают Купертино. А когда выпуск чипов откладывается, Apple приходится откладывать выпуск и своих продуктов, то есть цикл не работает идеально, как это было в случае iPhone. Apple не любит компании, которые её разочаровывают — именно поэтому GPU Nvidia уже много лет не ставят в её компьютеры.

Разумеется, в мире x86 есть и другие варианты выбора — сегодня соблазнительными могут показаться линейки Ryzen и Threadripper компании AMD, но у Apple уже есть впечатляющие мобильные чипсеты, которые можно масштабировать вверх намного лучше, чем удавалось масштабировать вниз G5.

То есть, по-видимому, Apple рассматривает свои собственные чипсеты ARM как возможность долгожданной вертикальной интеграции, к которой компания шла 35 лет. Хорошо, что на этот раз у неё достаточно денег для этого.

Источник