- О чем афонские монахи писали Гитлеру

- Как работала связь во время Великой Отечественной войны

- А в чём проблема?

- Самым действенным способом была курьерская почта

- Проводная связь тоже была, но ненадолго и редко

- Вот так, кстати, выглядело телефонное оборудование

- Естественно, была и радиосвязь. Но не сразу

- А вот так выглядела сама радиотехника

- Путь от курьеров к радиосвязи был долгим, но необходимым

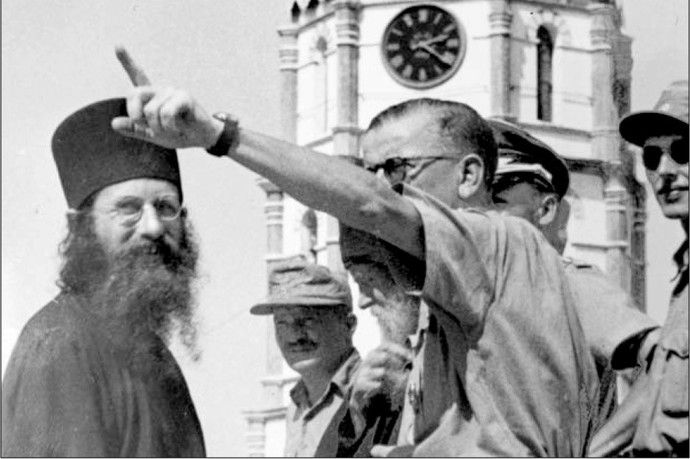

О чем афонские монахи писали Гитлеру

Как известно, во время Второй мировой войны монахи Святой Горы написали письмо, которое было адресованного Гитлеру. При каких обстоятельствах возникло это письмо и о чем писали Гитлеру жители монашеской республики? Монахи проявили себя превосходными политиками. Приведем только факты.

11 апреля 1941 года, в пасхальные дни, 20 афонских монастырей получили сообщение Священного Кинота, в котором было поздравление братии с Пасхой, а также информация о том, что «вечером 9 апреля сего года, во вторник прибыл из Дафна на Карею, как накануне наш Священный Кинот был извещён по телефону из Иериссо, германский майор с тремя другими офицерами и двумя унтер офицерами» и сообщил Киноту, что «он состоит комендантом округа Нового Мадита, имеет наблюдение и за Святой Горой, и что вскоре губернатором Святой Горы будет назначен военный».

Коменданта интересовало сколько монашествующих на Святой Горе, какие имеются запасы продовольствия и откуда приходят продукты.

«Майор сказал нашему Священному Киноту, что следует отправить через него письмо Его Превосходительству Архиканслеру Германского государства г. Адольфу Хитлеру, в котором была б приведена вся история Святой Горы от её основания до сего дня и присовокупить к письму один экземпляр Канонизма Святой Горы и просить его приложить заботу к тому, чтобы столь многовековая блистательная история её имела продолжение».

Священный Кинот ответил, что Святая Гора имеет приблизительно 1000 лет истории, является согласно с древними привилегиями самоуправляющеюся частью Греческого государства, управляется игуменами и пресвитерами 20 монастырей и что губернатор Святой Горы, помимо вопросов общественного порядка и безопасности, наблюдает за исполнением Учредительной Грамоты (Канонизма) и исполняет законные решения Священного Кинота.

Монахи переживали за сохранность монастырей, за духовные святыни обителей, древние иконы и манускрипты. Так как территорию Афона могла занять Болгария. Армия болгар приближалась к Афону,и казалось, разорение Святой Горы неминуемо. Решено было упредить захватчиков. Некоторые старые монахи вспоминали, что болгары уже успели занять часть Афона и вели себя с монахами очень неуважительно. Тем не менее, есть версия, что вооруженных болгар на Афоне никогда не было.В это время на Афоне проживало 4 тыс. монахов и около 1 тыс. послушников. В монастырях был небольшой запас пшеницы «на некий малый промежуток времени». Склады продуктов в Салониках, откуда раньше поступало снабжение, были уничтожены.

Сразу после отбытия коменданта Священный Кинот постановил «созвать чрезвычайное Двойное Священное Собрание 12 апреля сего года в пятницу, чтобы вынести решение о составлении и отправке названного письма».

Ниже приведем содержание письма. С полным текстом письма Гитлеру можно познакомиться в изданной в 2014 г. в Брюсселе книге под редакцией протоиерея Павла Недосекина.

«Во Святой Горе, 13/26 апреля 1941.

канцлеру славного Германского государства

господину Адольфу Хитлеру

С глубоким почтением нижеподписавшиеся представители двадцати священных царских, патриарших и ставропигиальных монастырей Святой Горы Афонской, имеем исключительную честь обратиться к Вашему Превосходительству с горячей просьбой соблаговолить взять под свое высокое личное покровительство и попечение священное сие место, игуменами и представителями коего мы являемся, наследуя в этом основателям и благодетелям Священного этого места – византийским императорам и их преемникам.

Святая Гора, Ваше Превосходительство, сформировалась в IX веке по Рождестве Христовом во всеправославное монашеское государство, где издревле живут в любви и согласии монахи различных православных национальностей, беспрепятственно прибывающие на Св. Гору; духовно она зависит от Вселенского Константинопольского Патриархата, административно самоуправляется Священным Собранием представителей двадцати священных и господствующих монастырей, а в государственном отношении находилась под покровительством и попечением византийских императоров и их наследников.

Это автономное государство было ограждено (в своих правах) последовательными уставами и хрисовуллами основателей и благодетелей священных монастырей – византийских императоров Василия Македонянина (882), Иоанна Цимисхия (972), Константина Мономаха (1046), Мануила II Палеолога (1406), Стефана Душана (1346) и других славянских и угро-волошских государей, фирманами султанов и, наконец, Уставом 1926 г., коего два экземпляра прилагаем.

Утвержденный таким образом особенный и автономный этот строй священного сего места, бывший предметом обсуждения и решений различных международных договоров, был под конец огражден ст. 62 Берлинского договора 1878 г., следующего содержания: «Монахи Св. Горы Афонской, какова бы ни была страна их происхождения, сохраняют свои владения и прежние права и будут пользоваться без всякого исключения полным равенством прав и преимуществ».

Целью и назначением подвизающихся во Святой Горе монахов, независимо от места их происхождения и национальности, на всем более чем тысячелетнем протяжении жизни Святой Горы является сохранение, преуспеяние и обеспечение священных её обителей, возделывание посредством неутомимого трудолюбия подвизающихся в ней монахов церковной и классической письменности, аскетическая жизнь и непрестанная молитва о мире всего мира.

Сохранение этого строя автономного монашеского государства, совершенно удовлетворяющего всех подвизающихся во Святой Горе православных монахов независимо от национальности и соответствующего их цели и назначению, просим и молим горячо, Ваше Превосходительство, взять под свое высокое покровительство и попечение.

Царя царствующих и Господа господствующих от всей души и сердца умоляем даровать Вашему Превосходительству здравие и долгоденствие на благо славного германского народа и подписываемся с глубоким уважением.

Подписи и печати 20 Монастырей».

Из содержания следует, что монахи рассказали Гитлеру о самостоятельном, отчасти независимом статусе Афона на протяжении тысячелетия. Это сложившаяся структура, пережившая Византийскую империю, Болгарское и Сербское царства, Турецкую Блистательную Порту, а на то время жила в составе Греческого государства по своему собственному уставу 1926 года.

Монахов беспокоил вопрос сохранения Афона как духовного центра восточной христианской Церкви с его главными ценностями: «классической письменностью, аскетической жизнью и непрестанной молитвой о мире всего мира». При этом братия указывает на то, что международное право уже занималось проблемами полуострова как «всеправославного монашеского государства», отсылая к 62-ой статье Берлинского договора 1878 года. Так как германское правительство являлось гарантом сохранения условий этого договора, то монахи считали, что германское правительство в лице канцлера возьмёт под свою защиту вопрос соблюдения своего Берлинского договора.

Можно ли сказать, что монахи сотрудничали с нацистами? Нет, так как они не брали на себя обещания и не принимали никаких условий. У монахов не было никаких иных интересов кроме сохранения Афонской горы с её тысячелетней духовной историей православного мира. Они знали, что именно Германия в международном плане ещё с 1878 года обязывалась это соблюдать.

В результате Афон был спасён. Ни один из монастырей Афона во время оккупации не пострадал и не лишился своего самоуправления, а Афон – греческого управления. И хотя несколько десятилетий спустя ещё звучали сомнительные обвинения в адрес монахов в связи с этим «посланием о сотрудничестве с нацистами», как показала история, все нападки на афонцев оказались напрасны.

Источник

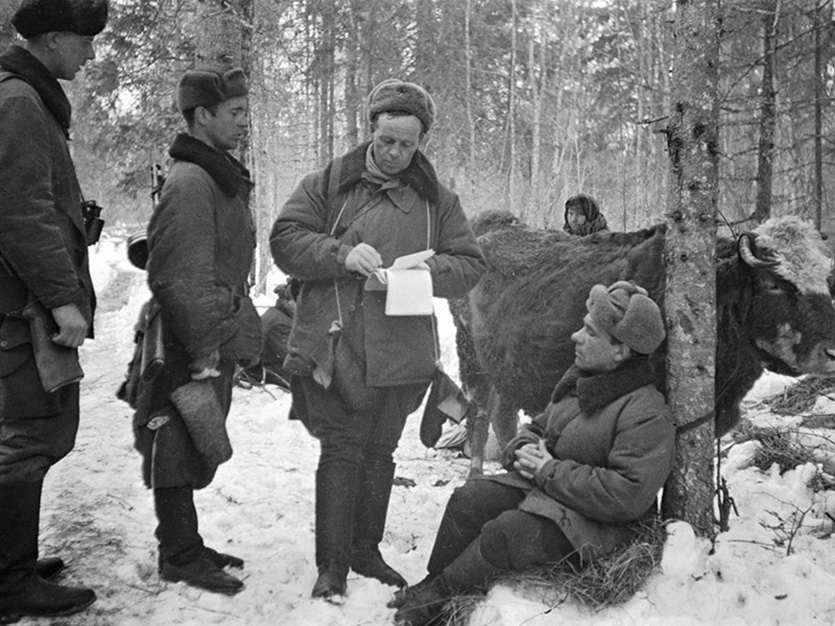

Как работала связь во время Великой Отечественной войны

Сегодня вся страна отдаёт дань уважения участникам Второй Мировой войны. Отовсюду показывают тематические фильмы, в городах проводят демонстрации и открывают полевые кухни. Нынешнее поколение должно знать, через что пришлось пройти нашим родственникам, чтобы увидеть мирное небо над головой.

Свою лепту внесём и мы. Но что особенного о годах Второй Мировой рассказать на техноресурсе? Правильно, о способах связи того времени.

А в чём проблема?

Связь — важнейшая вещь во время боевых действий. Без связи с руководством не будет никаких скоординированных действий и актуальных решений.

В арсенале современных военных есть огромное множество способов связи. Спутниковая связь, закрытые мессенджеры, выделенные радиочастоты и даже отдельные телефонные линии.

Но больше семидесяти лет назад доброй половины современных способов связи попросту не существовало.

Надеюсь, все понимают, что сотовых телефонов в то время тоже не было. Но военным всё равно приходилось держать связь. Вот, как они это делали:

Самым действенным способом была курьерская почта

Это чуть ли не самый первый действенный способ отправить сообщение — через человека, который передаст текст лично. Конечно же, не было никакой курьерской службы. Необходимые послания передавались с помощью солдат: связистов и разведчиков.

Передача информации таким способом могла растянуться на несколько недель. Поэтому к нему прибегали только в крайних случаях: если надо было передать экстренное или зашифрованное послание.

На войне все средства хороши. Поэтому информацию отправляли и с помощью сигнальных огней, и с помощью голубей. Но, пожалуй, быстрее всех развивалась проводная и радиосвязь.

Проводная связь тоже была, но ненадолго и редко

В то время проводная связь уже шагнула от телеграфа к телефону, совершенствовалась и коммуникация с помощью радиочастот. Несмотря на это, в первые годы Второй Мировой, советское командование отдавало предпочтение именно проводам.

Не стоит недооценивать этот способ связи, такие телефоны позволяли наладить коммуникацию прямо в поле, в отсутствии всякой инфраструктуры. При этом, чтобы прослушать разговор, нужно сначала найти кабель и подключиться к нему напрямую. Такой сигнал не пеленгуется и не отслеживается со стороны.

Системы телефонной связи были недорогими, функциональными и простыми, к тому же совместимыми между собой. Ими мог пользоваться практически любой солдат, после краткого инструктажа.

В то же время, телефонные линии очень уязвимы. В Вермахте прекрасно понимали, каким способом связи пользовались в Советском Союзе, поэтому телеграфные столбы были одной из приоритетных целей для бомбардировки, а немецкие диверсанты активно работали над поиском и уничтожением полевых линий связи.

Из этого вытекает ещё одна проблема: недостаток кабеля. Часть инфраструктуры осталась в захваченных районах, часть попросту уничтожалась, а новые провода не успевали производить.

Последняя причина отказа от проводов — это изменившийся характер войны. Залогом победы становились танки и самолёты, в которых никак не развернуть проводную связь. Все манёвры требовали чётких, скоординированных действий, поэтому армию СССР старались как можно скорее обеспечить надёжной радиосвязью.

Вот так, кстати, выглядело телефонное оборудование

Телефонный аппарат ТАБИП-1

ТАБИП-1 – телефонный аппарат образца 1941 года, который работал без источников питания. Передача речи происходила за счет электродвижущей силы, создаваемой в линии обратимым электромагнитным капсюлем телефонной трубки. Дальность сигнала 5 км по земле и 15 км по воздушным линиям.

ТАИ-43 и УНА-ФИ-43

Телефоны ТАИ-43 и УНА-ФИ-43 Применялись для связи между крупными штабами по телеграфным линиям (телеграф при этом работал). Первый весил 4.6 кг, работал на сухих ЗС элементах. Второй мог работать ещё и на водоналивных элементах, весил 7.6 кг и передавал сигнал почти на 200 км.

Полевой коммутатор ПК-10

Таким коммутатором могли соединить четыре пары абонентов. Обслуживался телефонной станций УНА-ФИ. Два коммутатора можно было соединить и скоординировать до 20 пользователей.

Естественно, была и радиосвязь. Но не сразу

К 1941 году в СССР было всего три завода, производящих то или иное оборудование для радиосвязи: «Красная заря» (телефоны) завод им. Кулакова (телеграфы), завод им. Коминтерна (радиоаппаратура). Этих производственных мощностей не хватало, чтобы обеспечить армию необходимой техникой. Плюс, эти заводы были эвакуированы и заново развёрнуты в тылу, что отняло необходимое время.

В те же годы, немецкие истребители взаимодействовали в группе с помощью бортовых приёмников FuG 7. При этом, ударное звено могли наводить даже с земли.

А германские бомбардировщики умели сбрасывать бомбы вовсе не наблюдая цели. Для наводки использовался аналог стереозвучания: радиолокационная система генерировала лучи, которые сходились в городе-цели. Один передатчик транслировал сигнал «тире» кода Морзе в правый наушник пилота, другой передатчик посылал сигналы типа «точка». Пилот буквально слышал, что он отклоняется от курса.

Такие станции радиосвязи устанавливали в танки

Советские самолёты не были оснащены радиоприёмниками. Когда станции воздушного наблюдения фиксировали вторжение, информацию о направлении и высоте полёта противника выкладывали на земле с помощью белых полотен. Пилоты общались друг с другом в воздухе с помощью покачиваний крыльями. Поэтому группы летали в пределах видимости визуальных сигналов.

В танковых войсках ситуация была немногим лучше: радиостанции были, правда громоздкие и ненадёжные. Установленная станция урезала боекомплект патронов на треть, при этом она часто выходила из строя. Как правило, танки не имели ни внешней, ни внутренней связи, действуя как самостоятельные единицы.

Пехота также не была обеспечена оборудованием для радиосвязи в полном объёме. Часто под военные нужды переделывали гражданскую технику.

А вот так выглядела сама радиотехника

Радиостанция РБ (3-Р)

Такая переносная радиостанция применялась среди пехоты и артиллерии. «Питалась» сухими батареями БАС-60 (четыре штуки) и одного аккумулятора 2НКН-22, которые размещались в выносном батарейном ящике. Выпускалась с 1938 г. и оказалась такой успешной, что США просили лицензию на производство.

Радиостанция «Север»

Эта легендарная радиостанция обеспечивала связь на расстоянии до 500 км, в отдельных случаях умельцы разгоняли её до 600-700 км. Часто использовалась в партизанских отрядах и разведгруппах. За время войны количество таких станций возросло в пять раз.

Танковый приемник «Малютка-Т»

Танковые рации обычно состояли из приемника и передатчика, которые были подключены к бортсети танка. Командиры подразделений транслировали свои приказы одновременно всем находящимся на частоте приёмникам. Их устанавливали и на бронемашинах.

Радиостанция РСИ-4

Похожие радиостанции устанавливались на новые истребители. Они позволяли в телефонном режиме поддерживать связь на расстоянии до 150 км. Важно понимать, что к такому оснащению пришли не сразу.

Путь от курьеров к радиосвязи был долгим, но необходимым

Ситуацию исправили только в 1942 году. Тогда для всех командиров ввели обязательные личные радиостанции, с приставленными к ним радистами и шифровальщиком. К этому времени удалось произвести часть необходимого оборудования, также радиотехнику закупали по ленд-лизу.

Немцы быстро утратили превосходство в техническом обеспечении. Уже к 1943 году советская армия была полностью обеспечена радиосвязью. Это сыграло большую роль в победе над нацистами.

Наши солдаты жертвовали жизнью и шли на подвиги, не смотря ни на что. Очень важно помнить об этом не только раз в году.

Низкий поклон уважаемым ветеранам. Всех с праздником Великой Победы!

Источник