- Иконы Афона: Иверская (Вратарница, Портаитисса)

- О том, как на Афоне в 1903 году на фотографии проявилось изображение Пресвятой Богородицы

- Описание и история 15 чудотворных афонских икон Богоматери, их значение

- Святая гора Афон и Божия Матерь

- Описание икон Богоматери святого Афона

- «Игуменья горы Афонской»

- «Страстная»

- «Иверская»

- «Экономисса»

- «Трихерусса»

- «Ктиторисса»

- «Достойно есть»

- «Акафистная»

- «Геронтисса»

- «Скоропослушница»

- «Сладкое лобзание»

- «Всецарица»

- «Млекопитательница»

- «Одигитрия»

- «Утешение»

- Чудотворные подвиги афонских икон Богородицы

Иконы Афона: Иверская (Вратарница, Портаитисса)

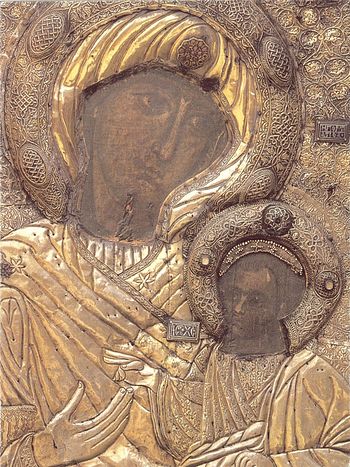

Иверская икона Пресвятой Богородицы – одна из наиболее известных и почитаемых в православном мире. Согласно преданию, Иверская была написана евангелистом Лукой, долгое время находилась в малоазийской Никее, а с начала XI в. неотлучно пребывает в Иверском монастыре на Святой Горе Афон (в честь которого и получила свое название).

|

| Икона Божией Матери Иверская |

Невдалеке от Иверской обители на морском берегу до наших дней сохранился чудотворный источник, забивший в тот момент, когда на афонскую землю ступила Богородица; это место называется Климентова пристань. И именно к этому месту чудесным образом, в огненном столпе, явилась по морю известная теперь всему миру Иверская икона Божией Матери. О почитании этого образа говорит хотя бы тот факт, что один только преподобный Никодим Святогорец написал четыре канона Иверской иконе Божией Матери.

Во времена второго периода иконоборчества (813-843) вдова, владелица этой иконы, проживавшая неподалеку от города Никея, спасая образ от поругания, пустила его с молитвой по волнам 1 . Прошло несколько веков. И вот в 1004 году он чудесным образом в столпе света, поднимавшемся до самых небес, прибыл к берегам Афона. Монахи Иверской обители вместе с другими афонскими иноками, поспешившими на место чудесного явления, пытались приблизиться к иконе на лодках, но она удалялась от них. Тогда они собрались в главном соборе Иверского монастыря и стали просить Богородицу позволить забрать Ее чудотворную икону.

В описываемое время рядом с Иверской обителью подвизался благодатный старец Гавриил, родом из Иверии. Он вел подвижническую отшельническую жизнь и непрестанно творил Иисусову молитву. Днем и ночью он изучал Священное Писание и творения Святых отцов. Единственной пищей преподобного были горные травы и ключевая вода. Вот этому богоносному старцу и было видение Божией Матери, повелевавшей ему взять Ее образ из воды и возвестить братии Иверского монастыря, что Она дарит им Свою икону.

Братия Ивирона отправилась к морю крестным ходом, по пути церковными песнопениями воспевая Пресвятую Богородицу. Преподобный Гавриил вошел в морские воды, и икона стала быстро приближаться к берегу. Тогда он пошел к ней по волнам, как по суше, а икона приплыла к нему прямо в руки. На месте, где старец Гавриил вышел с иконой из воды, была воздвигнута часовня (ныне парклис Пресвятой Богородицы Портаитиссы (Вратарницы, Иверской)). Это чудесное событие произошло во вторник Светлой седмицы.

Братия Иверской обители с великим благогоговением перенесла обретенный чудотворный образ в свой монастырь. Три дня подряд иноки служили Всенощные Бдения и Божественные Литургии, благодаря Пресвятую Богородицу за оказанную милость.

Первоначально икону Божией Матери поместили в главном соборе Иверского монастыря. Но наутро следующего дня она оказалась над вратами обители. Так продолжалось несколько дней. Пресвятая Богородица, явившись преподобному Гавриилу, сказала:

«Ступай в монастырь и скажи игумену и монахам, чтобы не искушали они Меня. Не для того явилась Я им, чтобы они Меня охраняли, а чтобы Мне Самой быть их хранительницей, и не только в нынешнем, но и в будущем веке. И еще скажи им: пока на горе этой монахи будут жить в страхе Божием и во благоговении и будут по силе своей трудиться для снискания добродетели, то пусть имеют дерзновение и надежду на милость Сына Моего и Владыки, ибо их Я у Него в Свой удел испросила, и Он дал Мне их. В знамение же этих слов Моих да будет им Моя икона: пока они будут зреть ее в своем монастыре, до тех пор не оскудеет им и милость, и благодать Сына Моего и Бога».

С тех пор чудотворную Иверскую икону стали называть «Вратарница», а некоторое время спустя ее поместили в специально построенную церковь у врат обители.

Однажды во время сарацинского набега один варвар дерзко ударил икону своим копьем. В тот же миг из образа потекла кровь, которую можно различить на нем и сегодня. Разбойник покаялся и принял монашество под именем Дамаскин, но сам называл себя Варваром. Инок достиг святости, и в обители сохранилось его иконописное изображение.

Божественная кара постигла корабли напавших на Иверскую обитель пиратов: разразившаяся буря потопила все корабли, кроме судна их предводителя. Раскаявшись, тот пожертвовал значительные средства на восстановление монастыря.

В 1651 году русский царь Алексей Михайлович подарил Ивирону Обитель Святого Николая, ставшей подворьем этого афонского монастыря. Сделано это было в благодарность за излечение царской дочери, получившей исцеление у списка «Вратарницы», привезенного насельниками Иверской обители в Москву.

Вот что пишет о «Вратарнице» знаменитый русский паломник-пешеходец XVIII века Василий Григорович-Барский:

«В сем прекрасном, при внутренних вратах монастырских созданном храме, в иконостасе вместо наместной обычной Богородицы стоит некая святая и чудотворная икона, проименованная от древних иноков Портаитисса, т. е. Вратарница, зело ужаснозрачна, с великими очесами, держащая на левой руке Христа Спасителя, очернелая же на лице множества ради лет, обаче совершенно все являющая изображение, покровенна же вся кроме лица среброкованною позлащенною одеждою, и кроме того испещрена многоценными каменьями и монетами златыми, от различных царей, князей и благородных бояр дарованными за многие ее чудотворения, идеже и Российских царей, цариц и царевен, императоров же и императриц, князей и княгинь монеты же златые и иные дары повешены видел своими очами».

Предание Иверского монастыря повествует о чуде, сотворенном Божией Матерью. Один бедняк просился на ночлег в Ивирон, но монах-вратарь потребовал у него плату. У бедняка не было денег, и, удрученный, он пошел по дороге в Карею. Вскоре он повстречал таинственную Женщину, Которая дала ему золотую монету. Бедняк вернулся и отдал златницу привратнику. Монахи, обратив внимание на древность монеты, заподозрили несчастного в краже. После его рассказа о Жене они пошли к иконе «Вратарница» и увидели, что эта монета – одна из многих пожертвованных Божией Матери.

Из-за того, что монахи отказали путнику в безвозмездном гостеприимстве, все продукты в Иверском монастыре испортились.

Велико было раскаяние иноков. С тех пор на Святой Горе строго соблюдают обет безмездного странноприимства. А на месте явления Божией Матери был выстроен небольшой храм.

Русский святогорец Парфений свидетельствовал, что во время греческого восстания 1822 года турецкие солдаты, жившие в монастыре, не смогли потревожить наряженной в драгоценные ризы, украшенной многими великолепными дарами «Вратарницы». А несколько лет спустя служащий при иконе монах с изумлением увидел одетую в черное Женщину. Она усердно подметала обитель.

Пришло время хорошенько вымести весь монастырь. Уж столько лет стоит неметеный, – сказала Жена и сделалась невидимою.

Вскоре султан издал указ, чтобы все солдаты покинули Святую Гору, хотя до этого не раз грозился разрушить до основания ее обители 2 .

Знаменитый певчий Нектарий Влах (1812-1890), приглашенный как лучший афонский протопсалт на престольный праздник в Иверский монастырь, был во время братской трапезы отравлен другими певчими, завидовавшими его мастерству. Почувствовав недомогание, Нектарий пошел в церковь Пресвятой Богородицы Вратарницы и, обратившись с горячей молитвой к Божией Матери, выпил масла из лампады от Ее иконы. Яд утратил силу, и Нектарий пел на празднике так хорошо, как никогда в жизни.

Перед первой мировой войной кроткое выражение лика Младенца Христа на Иверской иконе изменилось и стало грозным

Множество исторических данных сохранилось о случаях исцелений у Иверской иконы недужных, слепых, хромых и бесноватых. По молитвам у чудотворного образа, братия Иверского монастыря неоднократно получала чудесную помощь во время недостатка муки, вина и масла.

Перед Иверской иконой висит большая неугасимая лампада, называемая «Лампадой Вратарницы». У нее есть чудесное свойство – без малейшего воздействия извне в часы богослужений она иногда начинает раскачиваться, как маятник, предупреждая о приближении общемировых бедствий или каких то важных событий. Так, перед нападением турок на остров Кипр лампада раскачивалась так, что масло лилось через ее края. В наши дни такое необъяснимое раскачивание происходило перед вторжением американцев в Ирак, перед землетрясением в Армении и многими другими событиями общемирового масштаба.

Сама «Вратарница» никогда не покидала пределов Ивирона, в ответ на просьбы мирян монахи посылали списки чудотворного образа. Икону лишь три раза в году выносят из параклиса, где она пребывает постоянно:

– накануне Рождества Христова после девятого часа она торжественно переносится братией в собор и остается там до первого понедельника после праздника Собора Иоанна Предтечи;

– с Великой Субботы до понедельника Фоминой недели. Во вторник Светлой седмицы совершается торжественный Крестный ход по территории монастыря;

– на Успение Пресвятой Богородицы.

Согласно афонскому преданию, незадолго до Второго пришествия Иверская икона покинет Святую Гору Афон. Об этом возвестил преподобный Нил Мироточивый, неоднократно являвшийся в 1813-1819 гг. монаху Феофану.

Дни празднования Иверской иконе Божией Матери:

12 февраля (25 февраля) и во вторник Светлой седмицы — обретение образа на горе Афон;

13 октября (26 октября) — перенесение в 1648 году в Москву списка иконы, посланного царю Алексею Михайловичу с Афона;

Видео:

Молебен на месте обретения Иверской иконы (2010 год)

Крестный ход с Иверской иконой (2011 год)

Крестный ход с Иверской иконой (2010 год)

Молебный канон иконе Божией Матери «Вратарница» (Иверская) в исполнении братии Иверского монастыря

Источник

О том, как на Афоне в 1903 году на фотографии проявилось изображение Пресвятой Богородицы

В русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, расположенном на святой горе Афон, издавна существовала традиция раздачи хлеба всем нуждающимся. У ворот монастыря обычно садился монах и раздавал всем приходящим хлебные лепешки. Среди приходящих были монахи, не имеющие постоянного монастыря, а также благочестивые странники. В дни, когда раздавали милостыню, у обители собиралось не менее шестисот человек. Однако до представителей главного управленческого органа Афона (Кинота) стали доходить сведения, что среди приходящих за получением хлеба есть те, кто живут на Афоне только ради бесплатно раздаваемой еды. Кинот посчитал, что кормление таких людей является неправильным и даже вредным. В связи с этим в Свято-Пантелеимонов монастырь было направлено письменное распоряжение прекратить раздачу хлеба.

Спустя семь дней после получения указания монахи русского монастыря приняли решение в последний раз раздать хлебные лепешки и завершить на этом свою многолетнюю традицию.

21 августа (3 сентября по н.ст.) 1903 года инок Свято-Пантелеимонова монастыря запечатлел на фото, как предполагалось, последнюю раздачу хлеба. Однако при проявлении фотографии увидели нечто удивительное. На фото оказалось изображение Женщины, держащей в руках только что полученный от монаха хлеб.

Как известно, доступ женщин на Афон исключен, что является повелением Самой Пресвятой Богородицы. Следовательно, проявившееся на фотографии изображение есть образ Самой Божией Матери. Ее никто не видел при раздаче хлеба, но Она незримо там присутствовала, что отобразилось на проявленном фото.

Таким образом, Божия Матерь осведомила всех монашествующих, в том числе представителей Кинота горы Афон, что раздача милостыни не должна прерываться русскими монахами. Традиция кормления хлебом была сохранена и, более того, усилена посредством еще большей помощи всем приходящим.

Когда в конце 80-х годов 20-го века началось восстановление русского монастыря, фотографии с изображением Пресвятой Богородицы стали распространять среди приезжающих в монастырь паломников. В 2003 году на Афоне было установлено празднование в честь этого светописного (слово «фотография» дословно обозначает «светописание») образа. В 2011 году на месте, которое было запечатлено на фото и где было явление Пресвятой Богородицы, построили часовню. В 2013 году в месяцеслов Русской Православной Церкви было внесено празднование этого образа (3 сентября).

Источник

Описание и история 15 чудотворных афонских икон Богоматери, их значение

Святой Афон – это название горы в Греции и автономного монашеского объединения с государственным статусом. Среди верующих людей Афон известен как земной удел Богоматери. Во многих источниках описаны чудесные случаи, подтверждающие особое божественное отношение к этому святому месту. Иконы, которые созданы иконописцами Афона, считаются величайшим достоянием всего православного мира.

Святая гора Афон и Божия Матерь

Афон занял место ведущего иконописного центра после падения Византии. Здесь собирались гонимые действующей властью иконописцы, начинали свое служение Богу монахи, создавались уникальные сообщества.

Об истории, которая объясняет покровительство Божьей Матери, ходит множество слухов. Ее датируют 48 годом, когда Богородица отправилась на остров Крит, чтобы увидеть святого Лазаря, который был воскрешен Господом. Во время путешествия на море разразился шторм, корабль был отнесен к Афонской горе, где путешественникам пришлось остановиться. Остров населяли язычники, но Богоматерь сумела обратить их взоры на православную веру, когда возвестила слова из Евангелия. На территории Афона была организована Иверская обитель.

Мать обратилась к Господу с просьбой о даровании ей горы Афон. Он ответил ей с Небес, согласившись на то, чтобы святой Афон стал уделом Матери, а также местом, где все жаждущие смогут обрести покой и уют.

Описание икон Богоматери святого Афона

Из-за того, что Афон стал земным уделом и местом покровительства Богоматери, основная часть икон, которые создавались на территории острова, посвящены именно ей. Это иконы, выполненные в истинной афонской технике, а также современные работы, сочетающие разные подходы в иконописи.

«Игуменья горы Афонской»

Дата создания иконы определяется XX веком. Она была написана по заказу греческого губернатора и подтверждает тот факт, что Матерь Божья стала покровительницей обителей Афона. На иконе Пресвятая Дева изображена в образе игуменьи, то есть настоятельницы. Фигура игуменьи возвышается над горой, вблизи нарисованы верующие люди, монахи и те, кто обитает на Афонском полуострове. Перед иконой молятся о здравии, благополучии семей, просят о благословении.

«Страстная»

Эта икона написана в популярном стиле Одигитрии. Мать держит младенца на руках, склонив лик к его лицу. Драматизм сюжета становится понятен далеко не сразу. Младенец держит мать за кисть, его лицо искажено животным страхом. Он как бы отворачивается от крестных знамений, которые расположены в верхней части иконы. Он не понимает, что означает крест и копье в руках ангелов. Для верующих смысл этих рисунков ясен. Это орудия страстей, поэтому икона носит название «Страстная».

«Иверская»

«Иверская», или «Вратница» – икона, которая тесно связана с защитой святой горы от различных вторжений и неприятностей. По преданию, которое передается из уст в уста, гора будет стоять, пока существует это полотно.

На центральной части иконы предстает Богородица с заметной кровавой раной на подбородке. Эту рану нанес меч известного пирата, который, согласно легенде, после деяния немедленно раскаялся и принял постриг. Он стал монахом Иверской обители. Лик Богоматери наполнен болью и страданием, но не из-за того, что на лице проступила кровь, а из-за страданий людей, на которые она взирает с тоской. Перед ликом просят о даровании прощения за неблаговидные поступки, воздают благодарность и говорят о своих страданиях.

«Экономисса»

«Экономисса», или «Домостроительница» находится внутри знаменитой Лавры Афанасия афонского. История создания этого образа уходит к IX веку. По преданию, святой Афанасий, который организовал на вершине горы лавру, вынужден был покинуть ее из-за голода, грозившего его монахам. Святой Афанасий уходил из обители последним. Когда он совершал спуск, к нему навстречу поднялась женщина. Она спросила его, зачем он покидает такое чудесное место. После его объяснений женщина велела возвращаться обратно. Она пообещала, что будет экономиссой обители и сделает все необходимое для иноков.

Афанасий послушался ее совета. Когда он вернулся обратно, то обнаружил, что кладовые монастыря заполнены едой и водой. Постепенно в обитель вернулись все иноки, а сюжет случившегося стал причиной создания образа домоправительницы на одноименной иконе.

«Трихерусса»

«Троеручница» – уникальная икона, которая имеет собственную историю. Она связана с именем преподобного Иоанна Дамасского. Иоанн жил при правителе Дамасского халифа. Сирия в те времена была оккупирована сарацинами, на христиан начинались жестокие гонения. Из-за интриг и хитросплетений внутри халифата правитель поверил, что Иоанн совершил государственную измену. За это он отрубил ему кисть левой руки. Иоанн в слезах обратился к Богородице, он просил исцелить его, прекратить гонения на православных и восстановить справедливость. Ослабленный слезами и болью, он уснул. Во сне к нему явилась Богородица и сообщила о том, что он исцелен. Рука действительно оказалась целой и невредимой.

В знак поклонения и уважения Иоанн Дамасский создал икону с изображением в стиле Одигитрия. В нижней части он добавил выполненную из серебра кисть левой руки, срисованную с его собственной кисти. Из-за этого изображение получило название «Троеручница».

«Ктиторисса»

Икона была спрятана монахом Саввой во время нашествия арабов, которое датируют X веком. Полотно удалось сохранить за алтарем, поэтому «Ктиториссу» часто называют «Алтарницей». Савва спустил икону вглубь старинного колодца на веревках вместе с зажженной лампадой.

Савва был порабощен арабами, его увезли с Афона. Вернуться Савве удалось только через 70 лет. После возвращения он показал место сохранения иконы. Монахи вытащили веревки и обнаружили, что та осталась целой и невредимой, перед ней горела лампада так же, как 70 лет назад.

«Достойно есть»

Уникальная икона, которую называют достоянием и гордостью Карьеса. Однажды во время всенощного приношения молитв к монаху в келью попросился путник. Он хотел получить ночлег и еду. Монах пустил его и при нем начал петь традиционные гимны. Путник остановил его, сказав, что среди его окружения гимн поют не так. Он начертал слова гимна на каменной табличке, началом было словосочетание «Достойно есть». Затем путник неожиданно исчез, монах понял, что его келью посещал сам архангел Гавриил.

На иконе изображена мать с мальчиком. Иисуса нарисовали игривым младенцем, он тянется к свитку, который Богородица держит в руках. Для этой иконы характерен золотой фон.

«Акафистная»

«Акафистная» икона известна под разными названиями:

Она входит в иконостас левого придела соборного храма в Дионисиате. По свидетельствам религиозных источников, это одно из полотен, которое написано евангелистом Лукой. Основа выполнена восковой мастикой, черты лика сильно размыты из-за мироточивости.

Известно, что икона была похищена пиратами в начале XVI века, затем она была возвращена ими и снова украдена разбойниками из Турции. Полотно, рано или поздно, постоянно возвращалось в Дионисиатскую обитель. Благодаря возвращению иконы каждый раз к землям обители прибавлялись дополнительные территории, передаваемые пиратами и разбойниками в дар монастырю за совершенное деяние.

«Геронтисса»

Чудотворная икона находится в монастыре Пантократор, расположенном на горе Святой земли. Точное время происхождения неизвестно. Исследователи предполагают, что это дар византийского императора Алексия II. По другим данным, «Геронтисса» является списком с мозаичной фрески «Скоропослушница», которая расположена в константинопольском монастыре. Первое чудо иконы связано с выбором места под строительство. Изначально строители выбрали другой участок под строительство, но каждый раз у них пропадали инструменты. Это продолжалось до тех пор, пока они не пришли именно туда, где была задумана стройка. Это действо объясняют покровительством Богородицы и ее собственным выбором места для возведения стен монастыря.

На иконе Пресвятая Дева изображена в момент истового моления. При создании списков обязательно изображение белых одежд, а также оформление серебряной ризы, придающей особое сияние.

«Скоропослушница»

«Скоропослушница» – икона, которая находится в монастыре Дохиар. Это полотно большого размера, которое часто выносят на улицу при совершении различных христианских обрядов. На центральном поле иконы изображены мать и сын с золотистыми нимбами вокруг голов. Одежды окрашены бордовым и терракотовым оттенками, что свидетельствует о принадлежности к царскому роду. «Скоропослушница» является ценным списком с мозаичной константинопольской фрески. Сейчас икона полностью отреставрирована и покрыта стеклом во избежание порчи старинного материала.

«Сладкое лобзание»

Икона находится в северо-восточной части главного зала Нового скита. На центральном поле иконы изображена мать, которая держит Иисуса на правой руке. Она нежно обнимает сына, склоняет голову в защитном порыве. Грустный взор матери обращен вдаль от ребенка. Она как бы грустит о его будущей судьбе и смотрит на верующих, ради которых ей придется пожертвовать сыном. Особенностью иконы считается выражение лица младенца. Иконописцы редко изображают Иисуса шаловливым ласковым мальчиком. Здесь он пытается коснуться матери и поцеловать ее, что так свойственно обычным детям. Сюжет становится завершенным, когда взор останавливается на двух ангелах, изображенных в верхней части.

Исследователи считают, что архангелами являются Михаил и Гавриил, они пришли как предшественники предстоящих событий. Они держат трубы и внимательно следят за человеческим младенцем, которому уготована роль спасителя человечества. Тип иконографии, в котором выполнено изображение, датируют второй половиной XIV века. Именно тогда иконы этого рода обрели широкое распространение на территории Крита и Македонии.

«Всецарица»

«Всецарица», или «Пантанасса» – святыня Ватопедского монастыря. Дата создания иконы относится к XVIII веку. Здесь Матерь Божья предстает властительницей, способной совершать Божественные поступки. Перед ликом Богоматери, которая держит на руках подросшего Иисуса, склоняют колени с просьбами о вылечивании серьезных онкологических заболеваний. Сюда приходят люди, чтобы просить о здравии близких, о семейном благополучии, а также о защите от всяких бед и воин.

Богоматерь одета в пурпурные одежды, ее голову венчает пурпурное с золотистым отливом покрывало. Вокруг головы прорисован серебристый нимб. За левым и правым плечом стоят архангелы. Многие исследователи узнают в них архангела Михаила и архангела Гавриила. Что касается Иисуса, то на этом полотне он предстает как будущий Господь, его перст указывает на верующих, возможно, что в этот момент он отпускает чьи-то грехи.

«Млекопитательница»

Икона находится в часовне Святого Николая, принадлежащей скиту пророка Ильи. Это редкий тип иконографии, где Богородица держит младенца на руках, слегка повернув корпус вправо. Она изображена в момент кормления младенца. Нижняя часть иконы содержит медальоны с ликами Николая Чудотворца и Иоанна Предтечи.

На верхней части иконы присутствуют небесные создания. Ангелы с крыльями удерживают над головой Божьей Матери золотую корону. Образ датируется XIX веком, перед ним молятся о здравии, благополучии, сюда приезжают неспособные к зачатию женщины. Они просят Богоматерь дать им долгожданное дитя.

«Одигитрия»

Классический образ «Одигитрии» известен с начала времен. Он относится к Ксенофонтовой школе иконописи. Икона содержится в соборном храме афонского Ватопедского монастыря. На центральном поле изображена мать с младенцем. Их лики размыты, одежда сокрыта серебряными с позолотой вставками. С названием «Одигитрии» связано множество чудотворных событий, которые детально описаны в религиозных источниках разных времен.

Не известно имя автора, выполнившего икону. Достоверно известно, что на земле уже существовали списки, созданные рукой евангелиста Луки. Обязательным при выполнении «Одигитрии» является изображение Иисуса с благословляющим жестом. Образ Богородицы на иконе выполнен по пояс. Несмотря на то, что икона посвящена Пресвятой Деве Марии, центром всегда остается младенец Иисус.

«Утешение»

«Отрада» или «Утешение» – Ватопедская святыня, покоящаяся в монастыре на горе Афон. Когда-то вблизи монастыря в морские воды с горы упал царевич Аркадий. Чудесное явление Божией Матери спасло Аркадия от смерти и перенесло его на берег полуострова. Святой царь Феодосий, отец Аркадия, одарил Ватопедский монастырь щедрыми дарами, среди которых была икона «Отрада».

На центральном поле иконы изображен лик Богоматери, он обращен в правую сторону, знаменуя собой взор Пресвятой Девы, обращенной к игумену Ватопедского монастыря в 807 году. Это обращение позволило инокам монастыря избежать нападения разбойников и спасти свои ценности.

После знаменательного события была написана Ватопедская икона, которая стала называться «Отрадой» или «Утешением». Перед ликом Богоматери склоняют свои колени те, кто хочет добиться благословения, поблагодарить родных, близких, укрепить свою собственную веру.

Чудотворные подвиги афонских икон Богородицы

Иконы Афона называют чудотворными. С каждой из них связана уникальная история чудесного исцеления или обращения. Многие исследователи считают, что создаваемые афонскими мастерами полотна – это уникальные святыни, принадлежащие православному миру. Каждая икона создается во время поста, при чтении чудесных молитв. Это действо невозможно повторить в другом месте. Святая Обитель Божьей Матери – особый удел, где верующие могут укрепить дух и усилить веру.

Одной из самых впечатляющих историй считается история появления легендарной «Троеручницы». Она связана с чудесным исцелением Иоанна Дамасского. Детали исцеления запечатлены летописцами в различных религиозных источниках.

Многочисленны случаи, когда иконы спасали монастыри и храмы от нападения варваров, разбойников или пиратов. Лик святой Богородицы возвещал о приближающемся несчастье с таким расчетом, чтобы монахи успели спасти свои святыни и скрыться от нападения злодеев. С тех пор, как Божья Матерь пообещала игумену Иверской обители быть покровительницей этого места, Божественное внимание постоянно направлено на святую гору Афон.

Источник