- Российский имперский флаг: описание, значение, история черно-желто-белого флага

- Лига историков

- Правила сообщества

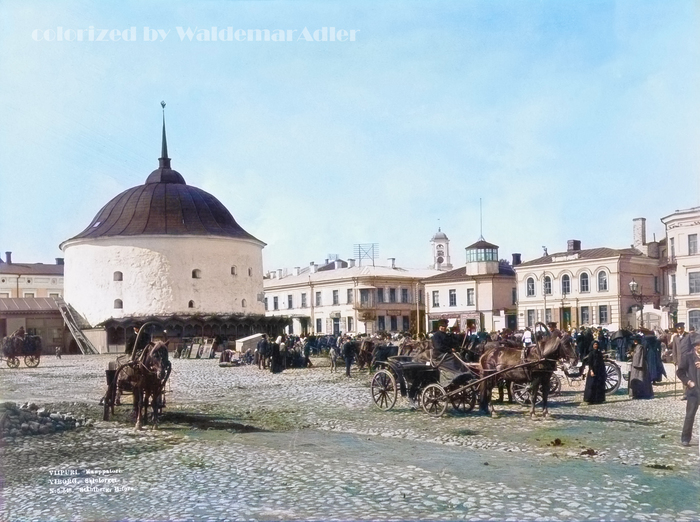

- Выборг, рыночная площадь. Конец XIX века

- Игорь Иванович Сикорский и его экспериментальный самолёт-разведчик С-10. 1913 год

- Крестный ход в городе Боровичи

- Немного о дореволюционных ароматах. Духи и не только

Российский имперский флаг: описание, значение, история черно-желто-белого флага

В последние годы во время митингов и других массовых мероприятий, которые проводятся патриотическими организациями, кроме традиционного национального флага, все чаще можно увидеть необычный черно-желто-белый флаг. Нередко на нем изображается старый имперский символ – двуглавый орел, впервые появившийся еще в XV веке.

Это не что иное, как имперский флаг, который был официально утвержден в 1858 году, после проведения в России геральдической реформы. Ее инициатором был император Александр II. Однако история имперского флага России начинается задолго до этого времени.

Также следует сказать, что происхождение и значение этого символа изучено пока недостаточно, ему посвящено сравнительно немного научных исследований, а факты, которые изложены в популярных изданиях, грешат многочисленными неточностями. Часто спорят, как правильно должны располагаться цвета на имперском флаге, потому что до 1858 года его внешний вид был несколько иным.

Что означает этот флаг? Почему его называют «имперским»? Какие исторические события с ним связаны и почему имперский флаг так любят российские националисты?

Часто видя имперский флаг на митингах националистов, рядовые граждане считают его едва ли не нацистским, однако это далеко не так.

Однако прежде чем говорить об истории российского имперского флага, следует дать его точное описание и объяснить значение цветов и элементов, которые были использованы в нем.

Описание Российского имперского флага

Российский имперский флаг состоит из трех горизонтальных полос – черного, желтого и белого цвета. Сверху расположена черная полоса, ниже ее – желтая (или золотая), снизу полотнища находится полоска белого (или серебряного) цвета.

Первая трактовка облика знамени появилась сразу после его официального утверждения – в императорском указе Александра II от 11 июня 1858 года. Именно 24 июня (11 июня по старому стилю) нынешние монархисты и представители националистических движений отмечают День имперского флага.

Согласно ему, верхняя полоса черного цвета соответствовала черному двуглавому орлу, средняя желтая (золотая) – цвету поля на государственном гербе, а нижняя (белая или серебряная) соответствовала кокарде Петра Первого и Екатерины Второй, а также совпадала с цветом всадника (Георгия Победоносца) на гербе государства.

Существуют и другие толкования значения некоторых цветов на имперском флаге. Желтый или золотой цвет часто ассоциируют с золотым двуглавым орлом Византии, который изображался еще во времена Киевской Руси.

Белый цвет традиционно связан с Георгием Победоносцем – одним из главных небесных борцов со злом. Это цвет чистоты и непорочности, у всех народов он символизирует вечность и светлое начало.

Сразу следует заявить, что до 1858 года имперский российский был несколько иным. Он имел другое расположение цветов: сверху шла белая полоса, по центру – желтая, а нижняя часть знамени была черной. Кроме того, указ 1858 года так и не сформулировал точный статус этого флага. Именно поэтому разные авторы часто называют его несколько иносказательно: «романовский флаг», «флаг имперских цветов», «флаг Российской империи» и так далее.

Также следует отметить, что средняя полоса имперского флага могла иметь разные вариации: желтый или оранжевый.

История имперского флага России

Появлением государственного флага Россия обязана Петру I, хотя первое появление традиционного бело-сине-красного триколора случилось еще во время правления Алексея Михайловича. Тогда для изготовления флага боевого корабля «Орел» была заказана красная, синяя и белая ткань. Кроме привычного нам триколора, Петр I использовал и императорский штандарт, который был выполнен в цветах имперского герба.

Первое появление черно-желто-белого российского флага относится к началу XVIII столетия. Во время правления императрицы Анны Иоановны было издано постановление Сената, согласно которому шарфы военнослужащих пехотных и драгунских полков должны повторять цвета российского герба, то есть быть черными с золотом. То же самое касалось и головных уборов: носить шляпы солдатам предписывалось с золотым галуном, кисточками, белым бантом и черным полем.

Чуть позже для использования в церемонии коронации императрицы Елизаветы Петровны был изготовлен государственный флаг, который и позже использовался в различных торжественных мероприятиях. Он был выполнен в виде желтого полотнища с черным двуглавым орлом по центру с обеих сторон. Вокруг орла по краям полотнища изображались гербы княжеств и земель, входящих в состав Российской империи.

Комбинация из черно-желто-белых цветов стала весьма популярной в период русско-французских войн начала XIX века. Во время Отечественной войны 1812 года вошло в моду украшать одежду и жилища лентами, флагами, кокардами, выполненными в этих цветах.

При императоре Николае I кокарды и ленты цветов имперского флага начинают довольно широко использоваться гражданскими лицами (прежде всего чиновниками), ранее они в основном были распространены среди офицеров армии и флота.

Официально имперский флаг был утвержден во время царствования императора Александра II. Он инициировал масштабную геральдическую реформу, во время которой изменения были внесены в малый государственный герб, были утверждены средний и большой герб России. Руководил проведением реформы Бернгард Кене.

Флаг был утвержден в июне 1858 года, однако статус его так и оставался неясным. В Российском государстве практически появилось два флага: бело-сине-красный и черно-желто-белый. В 1864 году Александр II подписал еще один указ, в котором сочетание белого, желтого и черного цвета называлось «цветами национальной русской кокарды». Некоторые исследователи считают, что тем самым фактически в России произошла смена национального флага.

Следует отметить, что до 1858 года порядок чередования полос имперского флага был несколько иной: белая полоса была сверху, а черная – снизу. Есть и объяснение такому расположению цветов, оно должно было символизировать главный девиз Российского государства: «Православие, Самодержавие, Народность». Верхняя полоса – это Церковь, белый цвет символизирует ее святость и чистоту. Средняя желтая полоса означает славу и доблесть государя (золото – царский цвет), а нижняя, черная — российский народ, который является основой и самодержавия, и православия.

Существует и еще одна трактовка первоначального расположения цветов на имперском флаге.

Нижний слой (черный цвет) символизирует державный герб империи – двуглавого черного орла. Это олицетворение стабильности и процветания огромной страны, нерушимости ее границ и единство нации. Средний слой (желтый или золотой) – символ нравственного развития, духовности русского народа.

Также этот цвет трактуют как преемственность традиций Византийской империи – прежде всего православной веры. Верхняя полоса (белого цвета) обращение к святому Георгию Победоносцу, которого многие столетия особенно чтят на Руси и считают защитником русских земель. Кроме того, белый цвет – это символ жертвенности. Русский народ готов пойти на великие жертвы, для того чтобы сохранить величие своей страны и собственную честь.

Почему флаг оказался перевернутым – до сих пор остается загадкой. Перевернутый флаг – это знак траура, и вообще считается крайне плохой приметой. На флоте перевернутый флаг на мачте корабля обозначает бедствие, которое он терпит. Эта примета была хорошо известна и на Руси. Кене, который всю жизнь посвятил геральдике, не мог об этом не знать. Следует отметить, что после утверждения такого флага, жизнь империи начала меняться в не лучшем направлении.

Почти 25 лет имперский флаг использовался в качестве официального, на основе его цветов разрабатывались новые территориальные гербы (это нормальная практика в геральдике). Имперский флаг вывешивался над государственными учреждениями, казенными зданиями в праздники, а обычным гражданам можно было использовать старый бело-сине-красный флаг, который изначально использовался в торговом флоте.

Так продолжалось до самой трагической гибели Александра II. Но его сын, император Александр III, изменил ситуацию. Уже перед коронацией Александра III было выпущено постановление о том, какими именно флагами необходимо украшать дома во время праздничных мероприятий. Предписано было использовать только бело-сине-красный флаг.

Таким образом, Александр III практически возродил бело-сине-красный флаг, а позже (в 1883 году) придал ему статус государственного. Однако при этом он не отменил и имперский флаг, что привело к некоторой путанице. Если говорить юридически, то в России в этот период появилось два государственных флага. Следует отметить, что имперский флаг продолжали использовать, хотя и гораздо реже, чем при предыдущем императоре. Особенно часто его вывешивали во время различных торжеств, связанных с членами правящей династии.

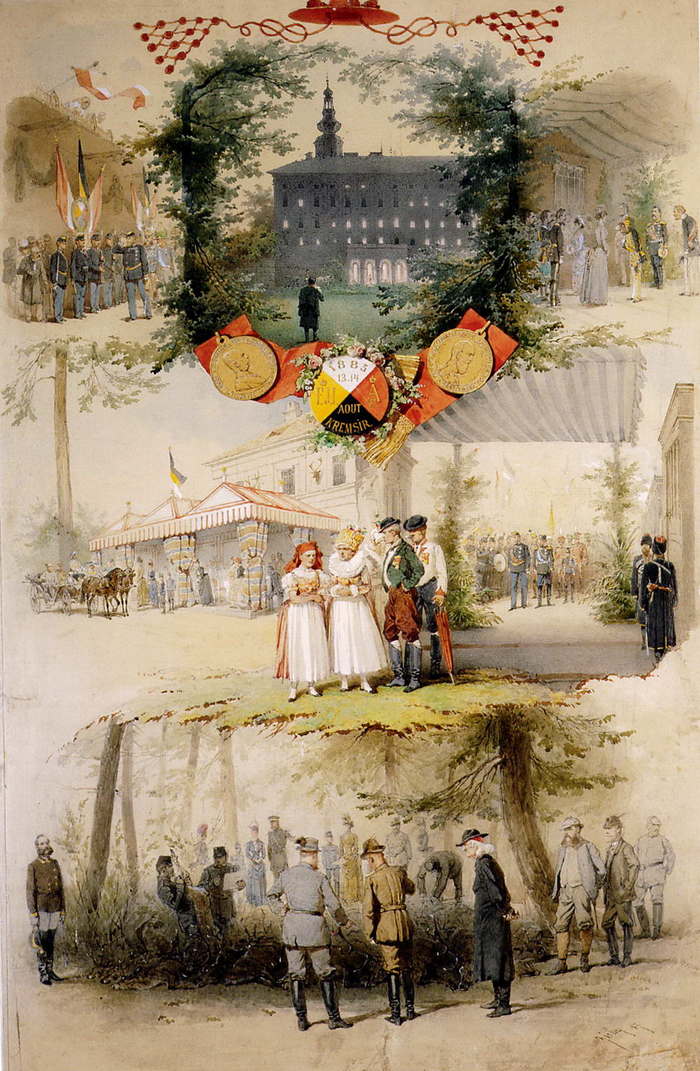

Например, имперский флаг поднимался во время встречи Александра III с австрийским императором в 1885 году.

«Сцены встречи Александра III и австрийского императора Франца-Иосифа в Кремзире в августе 1885 года» 1887г.

Нужно сказать, что примерно в 70-е годы XIX столетия вопрос о национальном флаге начал вызывать острые дискуссии в российском обществе. В то время в России уже появилась прослойка либерально настроенных граждан, которые ратовали за бело-сине-красный флаг в качестве государственного, а также защитники самодержавия и консервативных ценностей, защищавшие имперский флаг. Бело-сине-красный флаг в какой-то степени стал знаменем оппозиции к царскому правительству в то время.

Подобная путаница не могла не приводить к курьезным ситуациям: в 1892 году во время подготовки к коронации Николая II полиция города Харькова приказала снять со всех зданий имперские флаги. Этот случай стал широко известен и вызвал большой резонанс в российском обществе.

Накануне коронации Николая II было проведено специальное совещание, на котором обсуждался вопрос о национальном флаге. На нем было принято решение считать российским государственным флагом бело-сине-красный.

Аргументы при этом приводились довольно своеобразные. Чиновники заявили, что именно эти цвета больше всего по сердцу подданным империи: праздничные народные рубахи у крестьян белые, синие или красные, женский праздничный сарафан также красного или синего цвета, да и вообще издавна на Руси красивое называли «красным».

Понятно, что подобные аргументы при выборе национального символа выглядят несколько странно.

Как бы то ни было, точку в вопросе о государственном флаге поставил новый (и последний) император Николай II. Еще перед коронацией, ознакомившись с выводами комиссии, он повелел считать бело-сине-красный флаг государственным. Хотя, и это решение не было обнародовано более двух лет.

Во время царствования Николая II имперский флаг использовался довольно часто, хотя государственным и официальным все-таки считался бело-сине-красный флаг.

Имперский флаг продолжали использовать на официальных церемониях, он входил в штандарты членов императорской фамилии. Особенно активно использовался имперский флаг во время празднований 300-летия дома Романовых. К этой дате была изготовлена юбилейная медаль с лентой цветов имперского флага.

В 1910 году несколькими монархическими организациями опять был поднят вопрос о возвращении имперского флага в качестве государственного. При этом предлагалось изменить расположение его цветов. Причиной обращения стало приближение праздника – 300-летия династии Романовых.

По этому поводу было создано Особое совещание, изучавшее вопрос, какой из флагов больше подходит на роль государственного. Руководил его работой министр юстиции Веревкин. Изыскания продолжались несколько лет, ее итогом было решение о возвращении в качестве государственного старого имперского флага. Хотя, ученые не смогли найти веских обоснований ни для одного из флагов. Однако в жизнь его так и не воплотили.

Власть пошла на определенный компромисс: в 1914 году был предложен новый вариант государственного флага: бело-сине-красное полотнище, с черным орлом в желтом квадрате, который размещался в верхнем углу, у самого древка. Затем началась Первая мировая война – не лучшее время для замены главного государственного символа.

Российский имперский флаг после революции

Февральская и Октябрьская революция 1917 года положила конец официальному использованию имперского флага.

В качестве символа его использовали различные белогвардейские и монархические организации, находящиеся в иммиграции. Одной из самых известных является «Российская фашистская партия», которая существовала перед Второй мировой войной.

Ренессанс имперского флага начался в конце 80-х годов, перед самым распадом Советского Союза. В 1990 году была создана комиссия, которая занималась разработкой проектов герба и флага Российской федерации. Идея возродить старый бело-сине-красный флаг была принята единогласно.

Имперский флаг стал символом правых и монархических организаций и до сих пор пользуется большой популярностью у русских националистов, от умеренных до крайне правых. С тех пор периодически слышаться призывы о предоставлении имперскому флагу официального статуса. Его неоднократно предлагали сделать государственным.

В начале 90-х годов сразу несколько казачьих организаций выбрали себе имперский флаг в качестве основного символа. Неравнодушны к этому знамени и футбольные болельщики. В качестве символа нередко встречается имперский флаг с гербом России. Ни один «Русский марш» или аналогичное ему мероприятие не обходится без имперской символики.

Имперский флаг используют даже неоязычники (родноверы), которые помещают в центр полотнища коловрат или громовник – древний языческий славянский символ. Правда, как можно связать флаг, официально появившийся в середине XIX века, и верования древних славян – это большая загадка.

В 1993 году во время путча имперский флаг активно использовался защитниками Верховного Совета. Хотя, надо сказать, что красных флагов там было гораздо больше.

Черно-белое фото с барикад 1993 года

В 2014 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга обратилось в Государственную думу с предложением предоставить имперскому флагу особый статус. По мнению депутатов, его необходимо признать историческим символом России.

В настоящее время продолжается дискуссия относительно утверждения имперского флага в качестве государственного, но ее накал постепенно сходит на нет. Триколор давно стал привычным и узнаваемым атрибутом Российского государства.

Защитники государственного статуса имперского флага заявляют, что период его использования (с 1858 по 1883 год) был эпохой максимального расцвета Российской империи. За это время не было проиграно ни одной войны, Россия окончательно покорила Кавказ, выиграла войну на Балканах, значительно расширила свою территорию.

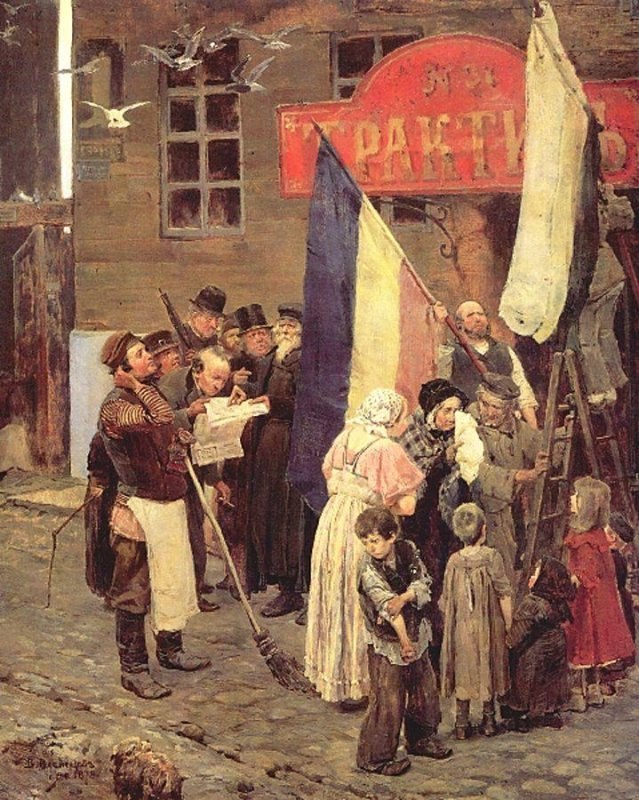

Васнецов В. М. «Известие о взятии Карса» 1878 год. (В центре, либо (сине-желто-красный) флаг Объединённого княжества Валахии и Молдавии, союзника Российской Империи в Русско-турецкой войне (1877—1878), либо панславянский (сине-бело-красный) флаг – трудности определения по репродукции о цветности средней полосы. Славянские народы в 1848 году на Панславянском конгрессе в Праге приняли общий панславянский флаг, повторивший цвета российского (бело-сине-красного) флага).

Имперский флаг не использовался коллаборантами в период Великой Отечественной войны, а под нынешним триколором воевали гитлеровские союзники (РОА, РОНА). Это является еще одним доводом в пользу признания имперского флага. Впрочем, откровенно фашистские организации, которые использовали имперский российский флаг, сражались против СССР в предвоенный период.

Среди противников признания имперской символики на государственном уровне больше всего коммунистов и представителей других организаций левого направления. Они указывают на то, что цветовая гамма имперского знамени скопирована с флагов Пруссии и Австрии и вообще не имеет отношения к славянам.

Несмотря на то что имперский флаг очень любят представители правых движений, он не внесен в список экстремистской символики, хотя в 2016 году РФС запретил флаги Российской империи на трибунах.

Лига историков

8.2K постов 36K подписчиков

Правила сообщества

— уважение к читателю и открытость

— регулярность и качество публикаций

— умение учить и учиться

— бездумный конвейер копипасты

— публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

— простановка тега [моё] на компиляционных постах

— неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

— видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

— дискуссии на тему постов

— уважение к труду автора

— личные оскорбления и провокации

— неподкрепленные фактами утверждения

До РСФСР вообще никаких государственных флагов не было. Собственно и такого понятия «имперский флаг» то же, он назывался флаг гербовых цветов.

Имперскую канцелярию (рейхсканцелярию) знаю, имперский банк (рейхсбанк) знаю, имперскую марку (рейхсмарку) знаю, имперский флаг нет, ах ты был такой «рейхсфлагге» у немцев.

В России использовалось слово «императорский» а не «имперский».

У меня один флаг — страны, в которой я родился и провёл лучшие годы своей жизни.

«В последнее время. » Да им с восьмидесятых размахивают

>а под нынешним триколором воевали гитлеровские союзники (РОА, РОНА).

Бля. Да не воевали они под ним.

Где пруф, что флаг когда-то кто-то переворачивал?

По-моему, просто легенда, придуманная, чтобы быть не такими как все. Мол, у нас флаг правильнее, чем у вас.

Они указывают на то, что цветовая гамма имперского знамени скопирована с флагов Пруссии и Австрии и вообще не имеет отношения к славянам.

На сколько помню, в то время вообще всё переделывалось на Прусский манер, армия и её уклад, мундиры, строй, военная доктрина и устав не исключение. Да и сами-то цари и царицы импортные были чуть менее, чем полностью.

Черно-белое фото с барикад 1993 года

А что за флаги справа? Там их 3. И 1й разве не может быть ФРГшным?

черная — российский народ, который является основой и самодержавия, и православия.

Какая интересная трактовка.

Даешь официальный статус имперки! =)

Нынешняя тряпочка с Советским знаменем по мощи не сравнится, факт.

Так называемый «имперский флаг» откровенно калькирован с Австрийского, где официальным был черно-золотой, на него автор «имперского флага», немец-геральдист Бернгард Кене и ориентировался походу. Тогда как раз наступила эпоха второй русско-прусско-австрийской дружбы- «союз трех императоров», так что флаг был политически, (но вряд ли исторически) актуален. Просто ярое фагодрочество по-этому флагу, как якобы символу посконной русскости среди националистов адекватного обоснование на найти. Само русское правительство во-главе с императором Николаем II, правительство той «России которую мы потеряли» уже определило, что национальным и имперским цветам соответствует бело-сине-красный триколор. Также считали и за рубежом, на основе этого триколора определили себе флаги остальные славянские государства освобожденные Россией.

Выборг, рыночная площадь. Конец XIX века

Игорь Иванович Сикорский и его экспериментальный самолёт-разведчик С-10. 1913 год

Самолет С-10 «Конкурсный» был построен в 1913 году специально для конкурса, организованного военным министерством Российской Империи.

Вот как освещались результаты конкурса в журнале «Техника воздухоплавания»: «Конкурс 1913 г. привлек 12 аэропланов различных систем. всю программу испытаний выполнили лишь 4 аэроплана, между которыми и были разделены призы». 1-й приз и награда в 25 000 руб. была присуждена самолету Сикорского С-10.

На смотрах С-10 продемонстрировал следующие показатели:

Максимальная скорость — 99 км/ч

Наименьшая скорость — 67 км/ч

Время подъема на 500 м — 5 минут 20 секунд

25 сентября 1913 года летчик Г.В. Алехнович на этом самолете покрыл без посадки свыше 500 км, продержавшись в воздухе 4 часа 56 минут и 12 секунд — это был всероссийский рекорд.

Фотография сделана в Санкт-Петербурге на территории Корпусного аэродрома. Ныне здесь расположен Парк Авиаторов.

Крестный ход в городе Боровичи

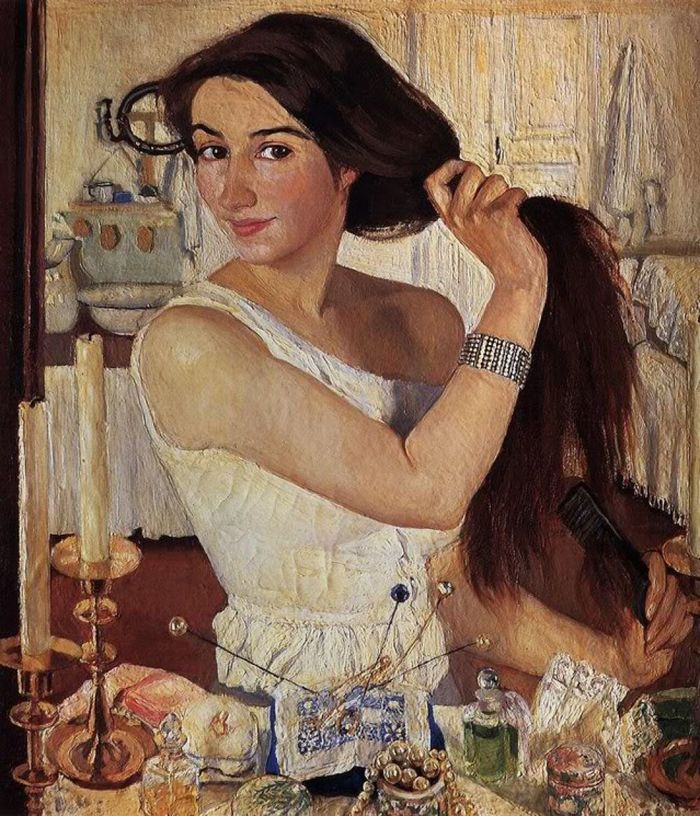

Немного о дореволюционных ароматах. Духи и не только

Используемая парфюмерия — важный штрих к портрету современного человека. Раньше выбор ее был не столь велик, и стоила она часто дороже современной. Давайте взглянем на дореволюционный ассортимент.

О том, какие именно духи были популярны в 18 веке, известно мало. По крайней мере, имён первых русских парфюмеров того времени нигде не упоминается. В России производством парфюмерии и косметики обычно занимались аптекари. Чаще всего в композициях 18 века фигурировало розовое масло, цедра, бергамот, специи. Иногда это были моноароматы, иногда состоящие из нескольких узнаваемых нот. Публицист М. И. Пыляев описывал появление парфюмерии в России так: «Косметики и духи вошли в употребление у нас только в конце прошедшего столетия; с этого времени наши придворные дамы, кроме гулявной воды (розовой) да зорной и мятной настойки (холодец), других духов не знали. Первыми явились в моду при Екатерине II “Амбровые яблоки”, род саше; последние считались предохранительным средством от чумы и других эпидемических болезней. Вместе с ними стали получать из-за границы кармскую мелисную воду, затем лоделаван (лавендная настойка). Общеупотребительный теперь одеколон появился после похода наших войск в Францию; последний очень любил Наполеон I и мыл им плечи и голову». Большую часть духов в Россию либо привозили из-за рубежа, либо делали из импортного сырья. Парфюмерию обычно продавали в розлив, порой целыми бутылками, и уже из них переливали в красивые флакончики, которые были иногда настоящими произведением искусства. Высоко ценилась продукция французской фирмы «Houbigant». В рекламных целях был запущен слух, что во время французской революции Мария-Антуанетта пыталась бежать, переодевшись крестьянкой, но выдала себя ароматом любимых духов «Houbigant». Ещё одна особенность того времени – не слишком выраженное разделение парфюмерии на мужскую и женскую. Например, была очень популярна фиалковая вода, которой и в 18, и в 19 веке пользовались как мужчины, так и женщины. Её наносили на платки, перчатки, особенно кожаные (в Европе долгое время производители перчаток тесно сотрудничали с производителями духов, часто продавая свои товары вместе).

В первой половине 19 века тенденции прошлого столетия в целом сохранились. На туалетных столиках аристократок появились духи основанной в 1828 году фирмы «Guerlain». Более того, этой компанией в 1840 году специально для российского рынка был выпущен «Eau de Cologne Imperiale Russe». Во второй половине 19 века духи уже стали продавать не в розлив, а преимущественно в стандартных флаконах и фабричной упаковке. Другая важная особенность — появление сложных ароматов в том числе с использованием синтетических компонентов. Моду на них задали легендарные «Fougere royale» от «Houbigant» (1882 году), а затем «Jicky» от «Guerlain» (1889). «Fougere royale» в Европе стали очень популярны среди богемы, дам полусвета, поэтому благородные дамы их не жаловали. «Jicky» считаются первыми духами, в которых появилась «пирамида» с начальной нотой, средней и базовой. В мемуарах В. И. Пынзина и Д. А Засосова «Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов» о парфюмерии сказано так: «Духи модны были французские, особенно фирмы Коти. В конце описываемого периода вошли в моду эссенции, и тоже французские, например ландышевая: маленький пузырёчек заключён в деревянный футлярчик. К притертой пробке прикреплён стеклянный пестик, с которого капали одну-две капли на волосы или платье. Аромат сохранялся долго, была полная иллюзия натурального ландыша. Стоили они дорого — 10 рублей за флакончик». Духи фирмы «Коти» любили дочери последнего императора. История успеха Франсуа Коти (1874 – 1934), одного из самых известных парфюмеров «Прекрасной эпохи», уникальна. Дальний родственник Наполеона Бонапарта родился в семье разорившегося землевладельца и парфюмерией заинтересовался случайно, когда знакомый аптекарь попросил его помочь с приготовлением компонентов для одеколонов. Первые же созданные им духи – «Роза Жакмино» – стали очень популярны и во Франции, и в России. К концу 19 века отечественные производители потеснили зарубежных. Фирмы «Брокар», «Ралле», «Сиу», товарищество Остроумова стали «поставщиками Двора Его Императорского Величества».

Трудно было найти человека, который тогда не пользовался бы той или иной продукцией, выпускаемой Брокаром. Потомственный парфюмер Генрих Брокар приехал в Россию в 1861 году. Во время работы на парфюмерной фабрике Константина Гика он нашёл новый способ изготовления концентрированных духов и, продав права на своё изобретение, получил стартовый капитал для открытия собственного дела. Как и многие другие производители парфюмерии, начинал он с мыловарения. В 18 веке мыло стоило дорого, и большинство людей чаще всего и для стирки, и для мытья пользовались щёлочью, полученной из золы. В 1865 году фирма «Брокар» выпустила «народное» мыло всего за копейку, а за несколько копеек можно было купить мыло с незатейливым ароматом, для детей в виде животных, овощей, в виде букв алфавита. Предприятие Брокара разрослось, помимо мыла на нём начали делать косметику, а затем и парфюмерию. В 1872 году на Никольской улице открывается первый фирменный магазин Брокара, а затем ещё один в Китай-городе на Биржевой площади. Ещё одной отличной идеей стал выпуск целых парфюмерных наборов. В них входили мыло, помада, духи, одеколон, саше, крема. Стоил набор 1 рубль. Многие идеи Генриху Брокару подала его жена Шарлотта. Ещё популярнее продукция бренда стала после появления легендарного одеколона «Цветочный». В рекламных целях на Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года установили фонтан, из которого вместо воды струился новый одеколон. За пару десятилетий до этого подобные фонтаны использовала в Англии существующая и поныне фирма «Rimmel». В 1913 году по заказу Брокара парфюмер Август Мишель создал к 300-летию дома Романовых духи «Любимый букет императрицы», позже известные как «Красная Москва».

Одной из старейших и крупнейших в России была фабрика француза Альфонса Ралле. Предприятие было создано в 1843 году, и первоначально на нём трудилось сорок рабочих. Ралле выпускал духи, одеколоны, туалетное мыло, помады, пудру. Разработкой рецептуры занимались приглашённые из-за границы парфюмеры, и сырьё тоже было импортным. В 1856 году Ралле продал фирму своим компаньонам Бодрану и Бюжону с условием, она и дальше будет носить его имя. Торговый дом получил название «Товарищество А. Ралле и Ко». На предприятии Ралле начинал свой творческий путь гениальный парфюмер Эрнест Бо, который много лет спустя создал знаменитые духи «Шанель № 5». В 1902 году он пришёл на фабрику в качестве ученика, а спустя всего 5 лет занял должность старшего парфюмера. В 1908 году он создал собственную компанию «Эрнст Бо и Ко». Самые известные ароматы бренда – одеколон «Букет Наполеона» (Bouquet de Napoleon) 1912 года и духи «Букет Екатерины» (Bouquet de Catherine), названные в честь Екатерины II и выпущенные в 1913 году к 300-летнему юбилею дома Романовых.

Торговый Дом «А. Сиу и Ко» сначала был известен кондитерскими изделиями. Приехавший в Россию в 1850-х Адольф Сиу заработал стартовый капитал для начала производства парфюмерии на печенье и шоколаде. Имея стабильный доход, Сиу не стал начинать новое дело с мыла или пудры, а сразу приступил к производству духов. Новый бренд славился легкими и свежими ароматами, самыми известными из которых стали «Снегурочка», «Идеал» и «Свежее сено». Фирма «А. Сиу и Ко» предлагала и элитные товары, и более бюджетные, отличавшиеся оформлением, но не качеством. Для некоторых ароматов были изготовлены уникальные серебряные флаконы.

Немало именитых парфюмеров вышло из среды аптекарей, например, Александр Остроумов. Среди поклонниц его продукции были балерины Тамара Карсавина и Мария Петипа, певицы Надежда Плевицкая, Антонина Нежданова и Елена Степанова, примы Большого театра, актриса Малого театра Вера Пашенная. Среди других крупных отечественных производителей конца 19-го начала 20-го веков были парфюмерная лаборатория Г. Голлендера, «Завод царского мыла», а также начавшие свою деятельность с производства фармацевтических товаров товарищества «Р.Кёллер и Ко» и «К. Эрманс и Ко». Высоко ценилась в России и за рубежом парфюмерная продукция фабрики «С.И. Чепелевецкий с сыновьями». Ещё один известный бренд — «Э. Бодло и Ко», (второе название «Виктория Регина»). Выходец из Франции Эмиль Степанович Бодло открыл производство в 1870-х и, как и многие другие, начинал с производства ароматного мыла. Самым известным товаром фабрики Бодло стал одеколон «Лила Флёри». Этому аромату популярный в дореволюционной России композитор Оскар Кнауб посвятил одноименный вальс. Русско-французское акционерное товарищество «Модерн», славилось не только утонченными ароматами, но и изящными флаконами, которые изготавливались на знаменитых стекольных заводах братьев Грибковых и заводах Ивана Ритинга. Большинство знаменитых парфюмерных производств находились в Москве. В Санкт-Петербурге было два крупных предприятия. Первое – основанная в 1860 году Фёдором Калем «Петербургская Химическая лаборатория», которая в 1878 году на Всемирной выставке в Париже завоевала Большую серебряную медаль. Помимо духов она выпускала мыло, помады и многое другое. В лаборатории в отделе продаж трудился отец поэта Саши Чёрного. Второе предприятие – «Санкт-Петербургская техно-химическая лаборатория».

Российская парфюмерия славилась не только своими ароматами, но и изящными флаконами. К созданию некоторых из них были привлечены знаменитые ювелирные дома, например Фаберже, а к этикеткам приложили руку популярные художники того времени. Уже в начале 19 века появились красивые подарочные коробки для парфюмерии, в которые вкладывались поздравительные карточки. В дизайне упаковок конца 19 века часто встречался «неорусский» стиль, который был очень популярен. В начало 20 века в оформлении стали появляться характерные для модерна причудливые узоры, растительные орнаменты, загадочные красавицы. К сожалению, долгие годы косметика и парфюмерия была доступна не всем россиянам. Ситуация изменилась только к концу 19 века, когда на рынке стало появляться всё больше сортов ароматного мыла. Именно запах мыла стал спутниками многих небогатых горожан.

Говоря о дореволюционных ароматах, стоит упомянуть также об использовании благовоний. Комнаты проветривали редко либо из-за экономии тепла, либо из-за ошибочных представлений о гигиене. Для борьбы с неприятными запахами использовалась «смолка». Упоминается она в словарях Даля («Смолка, умалит. смола. Приготовленная смесь из пахучих смол с душистыми снадобьями для курения») и Ушакова («Смолка, смолки, ж. Сосновая или еловая смола с примесью некоторых пахучих цветов, употр. для курений в комнатах»). В «Мёртвых душах» смолки упоминаются в числе покупок Ноздрева. «Если ему на ярмарке посчастливилось напасть на простака и обыграть его, он накупал кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза в лавках: хомутов, курительных смолок, ситцев, свечей». Были также ароматические свечи, называвшиеся монашенками. Одежду, которая часто не подлежала стирке, хранили с саше. Они продавались в готовом виде, но некоторые хозяйки делали их самостоятельно, например, из засушенных цветов и специй.

Бонусом прекрасные флаконы духов. Сделано в России

Источник