- Почему даже на самых мощных смартфонах игры хуже, чем на ПК и консолях?

- Технические причины

- 1. Флопсы флопсам рознь

- 2. Тротлинг и проблема охлаждения

- 3. Фрагментированность

- 4. Неудобное управление

- Экономические причины

- 1. 100 рублей – дорого

- Сравнение производительности ПК и смартфонов, включая iPhone 11

- Какой линейкой будем мерить

- Результаты тестов

- Кто есть кто на диаграмме

- А можно ли сравнивать разные архитектуры?

- К чему вообще эти сравнения?

- Ссылки на чарты

- Обычный Android против упрощённого Android Go для дешёвых смартфонов: в чем различия

- Интерфейс: различий мало

- Фишки: Android Go приятно удивляет

- Личный опыт использования: упрощения почти незаметны

- Вывод

Почему даже на самых мощных смартфонах игры хуже, чем на ПК и консолях?

Каждый год производители мобильников радуют нас новыми цифрами производительности. Apple хвастается крутыми графиками и постоянными обновлениями графических API (инструментов для работы с «железом» смартфонов) – мол, теперь в 100500 раз быстрее, чем раньше. Так куда же «сливают» все эти гигафлопсы? В какую чёрную дыру они улетают, если даже новейшие мобильные игры на самых мощных смартфонах всё равно отстают от игр десятилетней давности – не только по геймплею, но и по графике?

Сравните, например, консольную Burnout: Paradise 2008 года с мобильной Asphalt 9 2018-го. Burnout на Xbox 360 и PlayStation 3 работала в разрешении 720p с частотой 60 FPS – и это была гонка в открытом мире! Там были реальные и вполне детальные отражения на кузове автомобиля и в целом графика до сих пор смотрится свежо (если б не старомодные эффекты пост-процессинга).

Asphalt 9 на топовых смартфонах показывает картинку около 720p (где-то больше, где-то меньше – это если верить анализу Digital Foundry), с какими-то куцыми эффектами отражений, при этом даже не может выдать стабильные 30 кадров в секунду. И в ней нет никакого открытого мира! А уж игровой процесс и сравнивать бесполезно — Burnout тут вне конкуренции.

Почему же такое происходит? Почему несмотря на все достижения технического прогресса мобильные игры остаются буквально на дне индустрии? Этому есть несколько причин. Разделим их на две категории: технические и экономические.

Технические причины

1. Флопсы флопсам рознь

Когда мы говорим о производительности такого-то чипа в количестве операций в секунду, то мы не учитываем, а чем, собственно, этот чип вообще будет занят и как обрабатывать поступающую информацию. Разработчики игр для консолей могут иметь прямой доступ к любому железу (почти) и нагружать его как угодно, при этом операционная система самой консоли отдаёт играм максимальный приоритет, да и в целом сама по себе ОС достаточно лёгкая. Грубо говоря – процессор и графика консоли заняты исключительно игрой и вся их производительность (почти) работает на игру.

У мобильников (как и у персональных компьютеров, кстати) забот гораздо больше. И прямого доступа к «железу», считай, нет, и операционные системы тяжёлые, да и приоритеты совсем другие. Вы же не хотите пропустить важный звонок только из-за игрушки? Хотя, признаемся, бывает и такое желание. Но всё-таки, ни Android, ни iOS себе такого позволить не могут. Да и фоновых процессов там куча.

2. Тротлинг и проблема охлаждения

Предыдущий пункт очевиден многим, мы его упомянули только потому, что не упомянуть его всё равно нельзя. Но гораздо меньше людей задумываются о тротлинге – то есть, об уменьшении быстродействия процессора (за счёт пропуска тактов) в случае перегрева.

Snapdragon 810, конечно, вопиющий случай, но по нему наглядно видны проблемы со стабильностью работы процессоров в смартфонах (источник: Ars Technica)

Взять ту же Nintendo Switch – по факту это просто планшет на Nvidia Tegra X1. Такой же, как Shield TV, не считая геймпада. В стационарном режиме Tegra X1 в Switch может работать на частоте 768 МГц, тогда как в портативном – либо 302,7 МГц, либо 368 МГц. Проблема в том, что Switch не может позволить себе замедлиться ни при каких условиях. Ни на один мегагерц. Собственно, именно для этого в Switch понижается тактовая частота Tegra X1 (номинальная её частота – 1000 Мгц) не только в портативном режиме, но даже в режиме док-станции. Потому, что консоль должна быть рассчитана (и она рассчитана) на постоянную работу под максимальной нагрузкой со стабильной производительностью. А мобильник может спустя 10 минут игры в новомодную игрушку взять и срезать частоту.

А здесь Xiaomi Mi 8 работает в полную силу только с искусственным охлаждением (в морозилке, например). Источник: GSMArena

Даже если будут тормоза – мобильной ОС всё равно, лишь бы не сгореть. Тем более, что размеры мобильников не позволяют устанавливать туда активное охлаждение. Да и как вы представляете себе мобильник с вентиляторами? А вот в той же Switch вентилятор есть. Что уж говорить про стационарные консоли!

3. Фрагментированность

Конечно, даже несмотря на оба фактора, перечисленных выше, можно постараться и выжать все соки из топового железа – хотя бы на 5 минут геймплея. Проблема в том, что такого железа «на руках» очень мало, и ту же графику неизменно придётся понижать для обладателей средних девайсов. В итоге такие затраты сил, времени и денег уйдут практически впустую.

Если делать игры без учёта маломощных смартфонов, много денег не заработаешь

Помните, на заре появления Nvidia Tegra было немало эксклюзивных игр именно для этой SoC («процессора», как говорят в народе)? Tegra на то время на аппаратном уровне поддерживала множество эффектов (например, частицы воды). Но, во-первых, конкуренты быстро догнали Tegra, а во-вторых, пока это не случилось, в эти игры играли единицы. Ну и стоит ли оно того?

4. Неудобное управление

Одна из главных причин, почему нормальные игры на мобильниках невозможны – неудобное управление. Прежде всего, давайте признаем, что сенсорный экран подходит лишь для двух типов игр – point-&-click (стратегии, игры одной кнопки, квесты «найди предмет в этой комнате») и игр с физикой и управлением гироскопом/акселерометром (катай шарик по полю). Всё. В лучшем случае можно придумать что-то вроде аркадных гонок, где управляешь наклоном смартфона и нажимаешь пару педалей – это максимум, что можно выжать из смартфонного управления.

Наэкранные же кнопки не только неудобны, они ещё и сильно сужают обзор.

Конечно, можно купить геймпад. Но, во-первых, какой? С консолями геймпады поставляются в комплекте, и любой разработчик игры может точно быть уверен, какой это геймпад, сколько там кнопок (и каких), как они расположены. А вот для мобильников геймпады далеко не универсальны по количеству и расположению кнопок.

Но главная проблема – инпут-лаг (отклик на нажатие), особенно у Android-смартфонов. При подключении обычного Bluetooth-геймпада инпут-лаг составляет 120-150 мс (причём, чаще именно 150), что делает игру крайне затруднительной. На консолях уже 100 мс считается высоким инпут-лагом, а тут 120 – редко достижимый минимум.

Думаете, проводные геймпады решают проблему? Вовсе нет. Автор этого текста тестировал модуль геймпада для Moto Z2 Play, который подключается к смартфону с помощью контактной площадки. Так вот – с этим геймпадом инпут-лаг возрастал до 200 мс! Причём, с этим же телефоном простой китайский геймпад выдавал 120-150 мс! (К слову, это не невидаль какая-то – у геймпада PlayStation 4 тоже по проводному подключению инпут-лаг внезапно выше, чем по Bluetooth).

Конечно, в некоторые игры можно играть и так. Медленные, неторопливые. Но рассчитывать на нормальные слэшеры, файтинги и шутеры на мобилках не приходится. Разработчик не может позволить себе «наказывать» игрока за медленную реакцию, если имеется такой дикий лаг в управлении вкупе с общим дискомфортом. Вообще, высокий инпут лаг – проблема Android, там даже с реакцией на сам экран не всё гладко.

Экономические причины

В экономических причинах всё гораздо интереснее. Прежде всего, потому, что здесь уже речь не столько о том, почему «графона не завезли», а о том, почему сами игры – плохие.

1. 100 рублей – дорого

Одна из главных причин – разработка хорошей игры стоит дорого, и это касается не только графики. Но владельцы мобильников не привыкли столько платить. Когда Doom только вышел на PlayStation 4 и Xbox One, он стоил 3999 рублей. И его покупали! Когда цену на Xbox One на постоянной основе скинули до 849 рублей – его купили даже те, кому эта игра не особо нужна. Потому что для консольщика 849 рублей – это копейки, огромная скидка.

Источник

Сравнение производительности ПК и смартфонов, включая iPhone 11

После выхода iPhone 11 с SoC Bionic A13 в очередной раз возникло желание сравнить его производительность с ПК. Пару лет назад эппловские чипы уже обошли средний сегмент ноутбуков. И поскольку там прогресса в производительности практически нет, новый карманный гаджет должен сейчас обойти уже всю ноутбучную братию и хорошенько «покусать» настольные системы.

Во многом обошел. Покусал. Детали под катом.

Изучая мнения о том, кто быстрее (смартфоны или ноутбуки), самым распространенным оказался вариант: «как смартфон за 60 тыс. может быть медленнее ПК, стоящего дешевле?» Правда, эти мнения высказывались не на Хабре. А вот технически подкованные люди наоборот вопрошали, мол, как кроха с TDP в 3-5 Вт может обойти монстров с TDP 65 Вт и более, при том, что производятся они по близким техпроцессам?

Образовались два разных лагеря. Сам я, будучи по первому ВО инженером-системотехником, принадлежу ко второму. И на вопрос о ваттах у меня есть ответ. Но давайте перейдем к сути дела.

Какой линейкой будем мерить

Сравнивать производительность будем в кроссплатформенном тесте Geekbench 5, эмулирующем работу реальных пользовательских задач типа архивации, шифрования. Насколько легитимно сопоставлять в нем разные платформы – хороший вопрос. Поднимем его чуть ниже. А сейчас лишь скажу, что создатели теста усиленно на это напирают:

Этим тестом пользуюсь периодически. Но результаты для данного поста взял из официальных чартов. В них создатели помещают усредненные значения из того, что попадает к ним в базу от пользователей. Чаще всего такие результаты оказываются слегка заниженными, ведь пользователи – не профессиональные тестеры. У них во время теста в фоне может работать какое-нибудь ПО, или включен режим энергосбережения. Впрочем, нас это не волнует. Крайние нижние значения там и так наверняка отбрасываются. Вдобавок у меня нет цели получить прецизионные данные. Достаточно обрисовать некую общую картину.

Результаты тестов

Первое – Apple крута, и за последние пару лет она увеличила отрыв от Qualcomm и Samsung с их лицензионными и допиленными армами.

Второе – уровень производительности топовых смартфонов в офисно-потребительских задачах сравнялся с продвинутыми ноутбуками и хорошими офисными ПК (см. оговорки ниже).

Третье – одноядерная производительность. Именно она отвечает за отзывчивость интерфейса и быстроту работы приложений, основная масса которых плохо приспособлена к распараллеливанию.

Кто есть кто на диаграмме

Теперь давайте глянем на нутрянку подопытных. Для удобства я собрал все в одну табличку.

Если совместить эти данные с диаграммой производительности, видно, что ограниченный тепловой пакет не дает молотить всем ядрам мобильных чипов на полную катушку. Дополнительные ограничения вводит архитектура big.LITTLE, в рамках которой не всегда возможна одновременная работа высокопроизводительного кластера в чипе и энергоэффективного.

А можно ли сравнивать разные архитектуры?

Полноценное сравнение процессорных архитектур крайне затруднительно, и у меня нет идей, как это грамотно можно сделать. ARM принадлежит к типу RISC, а x86 к CISC. За счет меньшего числа команд и меньшего количества блоков ARM-чип должен выполнять отдельные команды быстрее и энергоэффективнее. Но как только речь заходит о выполнении сложных функций, под которые у x86 есть заготовленные аппаратные блоки и наборы команд, ARM будет курить в сторонке. Но это в теории.

А еще есть разные операционки, разные компиляторы. И мне кажется, разработчики Geekbench слегка забили на все это, упростив все до мониторинга выполнения системой каких-то типовых задач, например декодирования jpg или сборки закэшированных веб-страниц. При этом код этих задач они старались оптимизировать для каждой системы отдельно.

В итоге счастливый владелец последнего айфона может с гордостью сказать, что его смарт способен так же быстро открывать фотки из галереи, как и топовая пятигигарцовая «печка» от Intel. Но делать более серьезные заявления Geekbench уже не позволяет. Впрочем, для большинства бытовых ситуаций этого вполне достаточно.

Больше деталей по их тестам можно найти вот в этом pdf.

К чему вообще эти сравнения?

Три года назад меня посетила мысль, что с ростом производительности мобильных чипов они могли бы покуситься на сегмент недорогих нетбуков, треть цены которых, порой, составляет ОС от Microsoft. С учетом того, что Google распространяет свою ОС бесплатно, а за добавление сервисов Google Play и прочих надо заплатить лишь $1 с устройства, идея захвата нижнего сегмента выглядела вполне реалистичной.

Однако маркетологи Qualcomm пошли иным путем и последние пару лет пытаются удивить мир системами за $1000, в которых их топовые чипы уживаются с Windows 10…

Ссылки на чарты

Если вам интересны усредненные результаты других систем, можно воспользоваться онлайновой базой «Гикбенча». Вот прямые ссылки на автоматически обновляемые чарты для Android, iOS и PC. Там же в поиске можно вбивать любые ключевые слова (модели чипов, смартфонов) и смотреть результаты, полученные другими пользователями для данных устройств. Единственное, фильтровать неадекватные варианты придется самостоятельно.

Источник

Обычный Android против упрощённого Android Go для дешёвых смартфонов: в чем различия

Android Go — это обычный Android, разработанный и оптимизированный специально для недорогих смартфонов с 2 ГБ оперативной памяти или меньше. По словам разработчиков, приложения на такой ОС открываются на 15% быстрее, чем на обычной. В конце концов, здесь нет «наворотов», которые добавляют тяжёлые сторонние оболочки, зачастую замедляющие работу смартфона.

Ещё важно то, что Android Go не «поставляется» напрямую от Google — по данным Android Authority, система дорабатывается отдельными производителями и в таком виде устанавливается на девайсы. За выпуск обновлений также отвечает конечный вендор.

Представленная в 2018 году «облегчённая» система постоянно совершенствуется. Она регулярно пополняется некоторыми фишками «старшего собрата». В этой статье я сравнил чистую версию «зелёного робота» с упрощённой Android 10 Go на Nokia 1.4 и выделил наиболее значимые отличия.

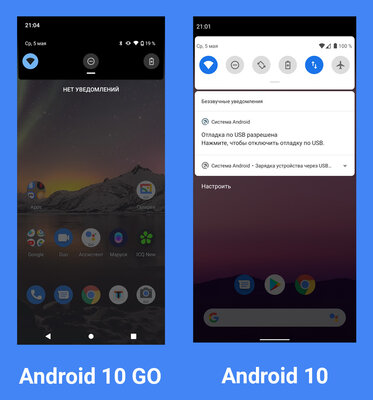

Интерфейс: различий мало

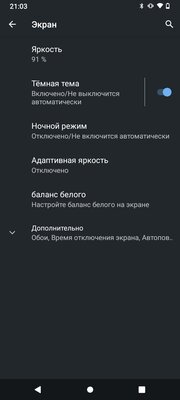

Различия во внешнем виде обеих систем минимальны. Шторка уведомлений и быстрых настроек, сами настройки и уведомления в Android Go выглядят точно так же, как и на старшей версии Android 10.

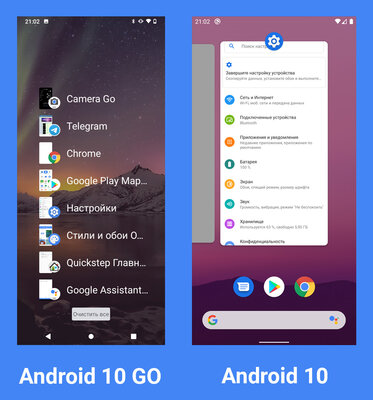

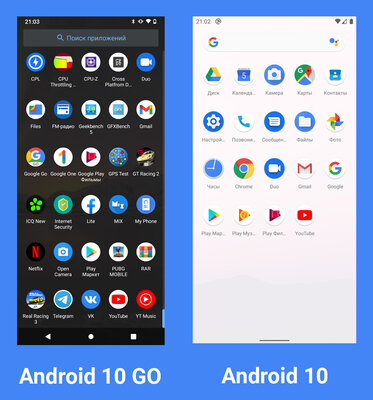

Меню приложений выглядит аналогично, за исключением отсутствия панели рекомендуемых программ.

А вот список недавних приложений намного проще: превью меньше, закрывается софт свайпом вправо, а не вверх, кнопка «Очистить все» находится в самом низу, а не в левой части всего меню.

Фишки: Android Go приятно удивляет

Если сравнивать функционал двух систем, то разницу здесь найти тоже непросто.

Самое заметное отличие — навигация в системе. В Android Go недоступны жесты — только классическое управление тремя кнопками.

Кроме того, упрощённая ОС не даёт возможности добавлять ярлыки из Google Chrome на рабочий стол. Зато в Android 10 Go есть системная тёмная тема и даже раздел «Цифровое благополучие», в котором можно отслеживать время, проведённое в том или ином приложении.

В остальном же упрощённая система даже получила мелкие фишки вроде возможности делиться паролем от сетей Wi-Fi с помощью QR-кода.

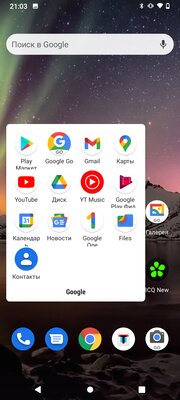

Немаловажен тот факт, что на смартфон с Android Go предустановлены специальные версии приложений от Google: «Галерея Go», Google Go, Files, Camera Go. Они обладают урезанным функционалом и более простым дизайном, но потребляют меньше ресурсов. Ничто не мешает установить полноценные аналоги этих программ — они доступны к скачиванию из Play Store.

Личный опыт использования: упрощения почти незаметны

На самом деле, Android Go мало чём отличается от обычного «зелёного робота». Больше всего, конечно, не хватает жестового управления. В остальном же обычная ОС без лишений, только некоторые упрощённые меню периодически напоминают о том, что я пользуюсь бюджетным смартфоном. Go-приложения вполне удобные, лично меня огорчило только отсутствие синхронизации c Google Photo. Но, как я говорил выше, я могу установить полноценную версию программы и пользоваться ей. Приятно, что смартфон с 3 ГБ ОЗУ может держать десяток различных приложений в фоне — думаю, в этом тоже заслуга Android Go.

Вывод

Сравнивая бок о бок полноценный Android и Android 10 Go, сложно найти кардинальные отличия. «Облегченная» система почти полностью повторяет интерфейс и функционал обычной ОС. Разница лишь в количестве предустановленных приложений, дизайне некоторых системных меню и наличии незначительных фич. Основная работа была проведена «под капотом» — улучшили менеджмент памяти, добавили специальное шифрование, уменьшили вес системы.

Источник