Delphi. FireMonkey. Первое приложение под Android – “Позвони маме”

В Delphi, насколько я вижу, под Android можно писать на Firemonkey – и тогда мы получим нативное приложение. А можно писать при помощи UniGUI фрэймворка и тогда мы получим приложение работающее через браузер, основанное на популярной библиотеке jQueryMobile.

Плюс первого подхода (приложения на FireMonkey), насколько я понимаю в скорости, производительности программы, а также в том, что есть доступ к железу (вспышка, датчики и др.), минус в том, что такое приложение запустится не на всех устройствах, насколько я вижу по информации с форумов. Но на большинстве.

Ещё один плюс – приложение может быть полностью автономным, не зависящим от сети. Если, скажем использовать базу данных SQLite для каких то небольших приложений.

Также лично для меня, человека работающего с mySQL есть ещё один финт в работе с FireMonkey – напрямую, я оказывается не могу подключиться, в связи с ограничениями в FireDAC – библиотекой доступа к данным, выход – либо переход на другие компоненты либо через DataSnap.

Плюс второго подхода (приложения на UniGUI) состоит в том, что такое приложение будет работать практически везде, где есть браузер и интернет. На айфонах, айпадах, планшетах и так далее. Наверное, это даже удобнее, нежели 100 приложений под разные платформы. То есть, мы выходим за рамки конкретной платформы. Само приложение будет работать через сеть.

Минус этого подхода в том, что у нас практически нет доступа к железу. Но если этого не требуется, а для большинства задач этого достаточно – то всё в порядке. Также хорошо то, что вся мощь javascript библиотек будет под рукой и её можно будет использовать как напрямую, так и через язык Delphi. Другое ограничение – постоянный доступ к сети, но с этим проблем вроде бы нет в современном мире.

Есть ещё и третий подход)) Соединить первый и второй подходы – а именно – завернуть UniGUI приложение в FireMonkey. То есть, если, скажем нам нужно разместить наше приложение в магазине PlayMarket – мы просто берем TWebBrowser и прописываем в нём ссылку на наше приложение на UniGUI в сети.

Настраиваем Delphi для работы с FireMonkey – Android

Об этом много и хорошо написано на сайте Влада. За что ему огромное спасибо. Для меня это был стартовый импульс. Не всё, конечно, прошло гладко. Но, тем не менее, результат достигнут за приемлемое время.

Я, в частности, столкнулся вот с такой ошибкой…

Источник

Пишем под Android. Embarcadero RAD Studio Delphi XE5. #1

Где-то в начале 2014-ого года, узнал про новую поделку от эмбаркадеро, которая ещё оказывается и под мобильные платформы писать умеет. И вот, совсем недавно я это скачал. По началу впечатления были что ни есть положительные, за исключением непривычного расположения объектов. Сидел я значит, не спеша портировал один проект на мобильную платформу. Заметил, что на тяжёлых циклах этот чёрт вешается. Приложения весят очень, очень много. Всё же, сохранил проект и приостановился. Думаю, нужно мне его ещё поизучать. Всё-таки, это вам уже не тот старый добрый Delphi-7 от борланд…

И вот, решил написать пару статей, пока изучаю сам это чудовище. Не претендую на то, что мои варианты единственно-верно правильные и допускаю критику.

Как обычно, начнём с простейшего и самого бесполезного. Сделаем приветствовалку. Легко, примитивно, бесполезно. В бонус к этому, покажу как можно достаточно неплохо на первое время оптимизировать приложения под разные экраны.

Начнём. Подключаем девайс к компьютеру в режиме отладки. Если компьютер «плохо видит» вашего китайца, рекомендую заглянуть сюда: Не видно телефон / планшет в режиме отладки. Решение.

Эмулировать девайс я крайне не советую. Это очень грузит компьютер и местами очень тяжело даже хорошим ПК.

Запускаем оружие массового уничтожения андроид девайсов делфи.

Нашему взору открывается какое-то ужасно непонятное окно. Сейчас разберёмся, что тут к чему.

Создаём новый мобильный проект. Что к чему в этом окне разобраться успеете.

Как создать такой проект? Во, смотрите.

Следом откроется ещё одно окно. Это будет выбор шаблона. Сейчас нам нужен пустой. (Blank Application)

Теперь, открылось окошко в котором мы и будем работать. Разберём его подробней:

1. Это здесь теперь находятся компоненты. Весьма непривычное расположение. Но здесь есть очень приятный поиск по названиям компонентов. Приятен ещё он тем, что можно помнить название компонента частично. Скажем только конец. Написать его, и поиск его тебе легко найдёт.

2. Непосредственно, форма. её вид, (и сам размер формы касаемо размеров экрана. Если накидать компонентов, то они будут располагаться совершенно по разному на разных «формах») можно выбрать в раскрывающемся меню, отмеченным на рисунке цифрой 6 .

3. Инспектор объектов. Место у него святое. Никуда его не сдвинули, и даже не видоизменили. В нём изменяются свойства для различных объектов.

4. Дерево проекта. Расположение его тоже не затронуто эмбаркадеровцами. В нём можно посмотреть какие компоненты присутствуют в нашем проекте. Удобная штука.

5. Менеджер проекта. Я ещё не до конца въехал в его суть. Но я так понял здесь можно просматривать, выбирать все подключенные к компьютеру девайсы, а так же эмуляторы этих самих девайсов. Ещё я так понимаю, можно глянуть из каких файлов состоит проект.

6. Как я уже сказал — это выезжающее меню для видоизменения формы.

Во. Примерно разобрались. Значит что, разворачиваем спойлёр «Standard» в компонентах, и вытаскиваем оттуда TButton и TLabel. Вытащить их можно как зажав левую клавишу мыши, так и нажав просто дважды на него. Опускаемся ниже, и повторяем тоже самое с TEdit’ом.

Наверняка, у вас на форме творится бардак. Вот, вроде моего:

Раскидал я компоненты по форме более-менее. Кстати, их можно «вытягивать» во все стороны для получения оптимального размера. Но, наверняка, хочется чтобы было ровно по центру, по феншую. Сейчас сделаем ровно.

Значит что делаем. Давим правой кнопкой мыши по компоненту, открываем «Position», клацаем на «Align…»

Откроется вот такое окошко. Отмечаем центр по горизонтали и радуемся.

Повторяем со всеми компонентами. Получается что-то вроде этого:

Теперь, нажимаем на компонент Tlable один раз левой кнопкой мыши . Идём в инспектор объектов и изменяем свойство «Text». С «label1» на «Ваше имя:».

Повторяем с Button1. Пускай «Text» станет равным «Приветствовать».

Ну всё. С оформлением закончено. Теперь, давайте-ка, перейдём к части кода. Нажимаем на компонент кнопки два раза. Откроется скромненький редактор кода с уже сгенерированной функцией OnClick, которая отрабатывает при нажатии на кнопку в уже запущенном приложении.

Впишем туда что-то типа этого:

Значит, разбираем.

showmessage — функция открытия окошка с сообщением. Всё, что в скобочках: «()» — она и покажет.

Edit1.Text — это что-то вроде переменной. Он за пределами кавычек, по этому считается кодом. Вместо Edit1.Text в сообщении будет показано то, что человек ввёл в поле.

+ — это как бы сложение значения в едите, и значения в кавычках в единое сообщение.

‘ приветствую!’ — и есть значение в кавычках. Окончание строки.

; — обязательный символ, означающий окончание действия. Ставится почти во всех строчках в конце.

Теперь, давайте вернёмся к нашей форме и закрепим положения элементов, для нормального отображения приложения на всех (или почти всех) экранах. К форме можно вернуться, нажав «Design» внизу страницы.

Нажимаем на какой-нибудь компонент один раз , и в инспекторе объектов разворачиваем список «якорей» — анкоров.

Это и есть те самые крепления для объектов. Все их включать вовсе не нужно. Ибо при одновременном akTop и akBottom (сверху и снизу), компоненты на маленьких экранах может сплюснуть до пиксельной полоски, не видной человеческому глазу. По этому оставляем включенными только akLeft, akRight, и один из двух — akTop, или akBottom. (Я предпочитаю akTop оставлять выключенным, а акBottom — включённым)

Повторяем это дело со всеми объектами.

Теперь, сохраняем наш проект куда-нибудь.

Ну всё. Осталось только запустить этот огромный комплекс. Подключаем девайс в режиме отладки (Если уже не подключили).

Разворачиваем вот такое дерево в менеджере проектов, активируем подключённый девайс двойным нажатием левой кнопки мыши. Он должен стать жирным.

Следом, давим F9 и ждём полной сборки проекта и установки его на устройстве. Запуститься на девайсе приложение должно само.

После запуска, пишем в поле наше имя и нажимаем на кнопку.

Источник

Разработка кроссплатформенных мобильных приложений в Delphi #3

Часть #2

Настройка среды и создание нового мобильного приложения.

В предыдущей части цикла мы определились с задачей и создали простейшее FM приложение, которое отображает список рецептов. При этом мы использовали библиотеку доступа к данным FireDAC и технологию связывания объектов LiveBinding. Также мы условились, что в рамках поставленной задачи будет создано два приложения, использующих единую кодовую базу. И теперь, настало время для, возможно, самой интересной части – создания первого Android приложения.

Прежде всего, необходимо произвести настройку среды. Если при установке RAD Studio вы не устанавливали инструменты разработки Android (JDK/SDK/NDK), то вам следует сделать это вручную. Так же необходимо установить USB драйвер для того Android устройства, с помощью которого будет производиться разработка приложения. Стоит отметить, что далеко не для всех Android устройств можно найти USB драйвер. В таком случае можно воспользоваться возможностью отладки через Wi-Fi.

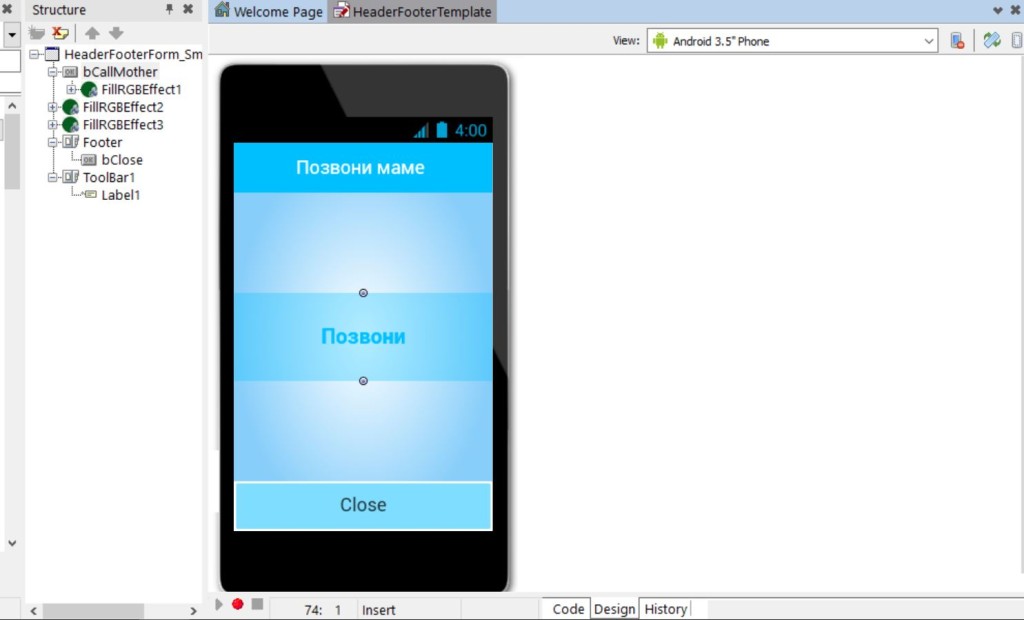

При создании нового проекта нам предлагается воспользоваться одним из нескольких шаблонов мобильного приложения. Выберем шаблон Header/Footer, представляющий собой мобильную форму с двумя панелями инструментов (Toolbar). После выбора шаблона необходимо сохранить проект. Новый проект удобнее всего создавать с помощью Project Manafer (правая верхняя панель IDE), как это показано на рисунке. Таким образом, мы сможем работать сразу с двумя проектами в группе.

Главная форма приложения для выбранного нами шаблона по умолчанию адаптирована под устройство Google Nexus 4. С помощью выпадающего списка в правой верхней части дизайнера формы можно выбрать другое устройство. Для нашего приложения выберем одно из наиболее популярных планшетных устройств Google Nexus 7. Сразу же изменим и текст заголовка на главной форме (свойство Text компонента HeaderLabel).

Первый запуск приложения

Как вы уже поняли, для отладки приложения мы будем использовать физическое устройство, подключенное по USB. Хотя возможны и другие варианты (подключение с помощью Wi-Fi или использование эмулятора). Если вы подключили свой планшет или телефон в соответствии с инструкцией и активировали режим разработчика, то название вашего «девайса» появится в списке целевых устройств (Targets). Активируем его.

Еще раз убедитесь в том, что Android SDK настроен для вашего устройства, а т. н. «режим разработчика» активирован. Подробно весь процесс настройки среды для разработки Android приложения описан здесь.

Запускается мобильное приложение точно так же, как и обычное «настольное» (нажатием клавиши F9). Если вы все сделали правильно, то после компиляции вы увидите главную форму приложения на своем планшете.

Теперь попробуем реализовать тот же функционал, который мы реализовали в предыдущей части. Для этого добавим в текущий проект уже существующий модуль данных из предыдущего проекта (меню Project | Add to Project…). Как и в первом проекте, модуль надо включить в секцию Uses главной формы.

Собственно, теперь нам ничего не мешает использовать ту же процедуру установки соединения, которую мы использовали в «настольном» приложении:

Таким образом, мы избавили себя от необходимости повторно писать код установки соединения.

Главная форма приложения

В принципе, разработка пользовательского интерфейса мобильного приложения это отдельная, весьма обширная тема. Зачастую, именно неправильно спроектированный GUI может стать причиной неудачи. И иногда программисты пытаются перенести свой опыт создания интерфейсов «настольных» приложений на мобильную разработку. Это не совсем правильно. Перед тем, как приступить к написанию мобильного приложения стоит внимательно изучить базовые принципы дизайна интерфейсов. И, конечно же, стоит изучить интерфейсы популярных программ.

В нашем случае мы вполне можем организовать интерфейс главной формы мобильного приложения по образу «настольного» (на самом деле, интерфейс Windows приложения мы строили с учетом того, что нам придется делать мобильное приложение). Поместим на форму компоненты TPanel, TSplitter и TCalloutPanel. В Object Inspector поменяем их свойства следующим образом:

Для отображения списка рецептов мы точно также используем TListBox и TBindNavigator, которые расположим на левой панели. TTabControl расположим на компоненте TCalloutPanel и настроим для каждого из компонентов свойство Align.

Как и в прошлый раз, используем механизм LiveBinding для подключения набора данных. Данная процедура полностью аналогична той, которую мы проделали в предыдущей части, создавая «настольное приложение».

Как и в прошлый раз, нам потребуется создать некий инструмент для ввода названия рецепта. Если в настольном приложении мы могли использовать модальную форму, то концепция мобильных приложений в большинстве случаев предлагает другое решение, более мягко регламентирующее действие пользователя. Однако здесь мы используем «диалог», который по сути можно расценивать как разновидность модальной формы.

Создадим новую мобильную форму. На ней поместим панель, и уже на панели разместим те элементы управления, которые мы размещали на форме добавления рецепта в прошлый раз (TEdit и две кнопки). Значение свойства Align – alCenter. Для кнопок зададим значение свойства ModalResult (mrOk и mrCancel).

Для класса формы создадим следующий метод класса:

При запуске приложения назначим данный метод в качестве обработчика события AfterInsert для единственного пока набора данных в программе.

Данная форма будет вызываться при каждом добавлении записи в набор данных FDTRecipe.

Естественно, такой код нуждается в оптимизации. Создавать экземпляр формы при запуске приложения — не лучшая идея. Особенно для мобильных приложений. Но это тема для отдельного разговора, а пока из соображений наглядности оставим все как есть.

Развертывание (deployment) Android приложения

Перед тем, как запустить приложение, работающее с БД на Android, следует сделать определенные настройки, которые позволят перенести базу данных на мобильное устройство, и дадут возможность приложению «увидеть» базу. Для этого следует использовать Deployment Manager (меню Project |Deployment).

Убедитесь, что выбрана отладочная конфигурация для платформы Android. В выпадающем списке на верхней панели инструментов должно быть выбрано значение Debug configuration – Android platform.

Для того, что бы при развертывании приложения на устройство переносилась и база данных, следует воспользоваться кнопкой «Add files» (добавить файлы) и выбрать файл базы данных.

Введите assets\ в качестве значения поля Remote Path, а значение поля Platform установите Android. Директория assets это специальная директория, предназначенная для хранения вспомогательных ресурсов приложения. В поле Platform следует выбрать Android.

Вы можете нажать кнопку Deploy, что бы протестировать процесс развертывания приложения.

И, наконец, для того, что бы приложение заработало, следует сделать еще один важный шаг – определить событие компонента FDConnection1 следующим образом:

Директива компилятора <$IFDEF ANDROID>передается для того, что бы данный код выполнялся только на Android устройствах. Таким образом, мы указываем приложению относительный путь к БД.

Запускаем приложение, и на экране устройства получаем практически полный аналог Windows приложения, которое мы создали в предыдущей части.

В этой части мы построили первое мобильное приложение и разобрались с тем, насколько процесс создания мобильных приложений в Delphi схож и насколько он отличается от процесса создания «обычного» desktop приложения. Естественно, пока мы реализовали только базовый функционал. Это касается как логики программы, так и ее интерфейса. Но, всему свое время. В следующей части мы продолжим работу над Windows приложением и более углубленно познакомимся с возможностями и принципами работы механизма LiveBinding.

Источник